[caption id="attachment_156169" align="alignleft" width="310"]

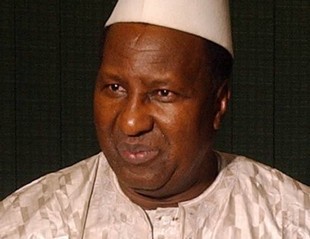

Alpha Oumar KonaréAl[/caption]

De déconfiture en déconfiture, la ruche n’a aujourd’hui plus de miel, les rares abeilles qui s’y trouvent n’en produisent plus. L’heure est grave et on se cherche des astuces pour un hypothétique redressement mais sans que personne accepte de faire la moindre concession. C’est justement là résumé, selon certains militants, tout le problème de l’Adema.

Au Pasj, tout le monde veut diriger, personne n’est avec personne. Normal quand on sait que ‘’c’est un parti capable de porter n’importe quel crétin au pouvoir’’, nous confiait un journaliste très proche du parti.

Les luttes intestines au sein de l’Adema, qui n’ont d’égale qu’elles-mêmes, n’ont laissé aucune chance de survie réelle à un parti qui se disait l’un des plus grands d’Afrique au sud du Sahara.

La déconfiture programmée du parti a atteint son paroxysme à la veille des dernières élections présidentielle et législative où le candidat choisi pour défendre les couleurs de l’Adema (Dramane Dembélé) était le moins loti de tous les prétendants. A la limite grand inconnu sur le landerneau politique. Conséquence, pour la première fois, l’Adema ne participe pas au second tour d’une élection présidentielle. Pis, le nombre d’élus à l’Assemblée nationale a chuté d’une cinquantaine à la dernière législature à 16 aujourd’hui. « C’est la plus grosse débâcle électorale jamais enregistrée par les Abeilles », regrette satigui Koné, un jeune militant de la commune V du district de Bamako.

Le choix calamiteux du candidat le moins sérieux a fini par avoir raison d’un parti politique longtemps enclin à des divergences récurrentes. Aujourd’hui, ceux qui étaient les grands barons de l’Adema ont tous ou presque quitté le navire avec un pincement de cœur. Au nombre de ceux-ci, Soumeylou Boubèye Maïga, qui a créé Asma Cfp, Iba N’diaye, qui migre à l’Urd, le parti de Soumaïla Cissé, aujourd’hui chef de fil de l’Opposition, Zoumana Mory Coulibaly qui crée lui aussi, sa formation politique, Fare, avant de la quitter pour le Rpm. Sékou Diakité qui était aussi l’un des vices présidents de l’Adema transhume vers la Codem. Bref, la ruche s’est vidée de son miel et on en produit plus par la faute de ses propres militants dit de premier plan dont certains sont plus intéressés par leur promotion personnelle que tout autre chose.

Même en dehors du parti, certains de ses anciens barons continuent d’aimer un parti qu’ils ont vu naître et grandir. A l’image de Soumeylou Boubèye Maïga, l’enfant terrible de la classe politique malienne, qui n’exclut pas de fusionner Asma Cfp avec l’Adema Pasj. Mais la route semble longue, car au Pasj, les comportements n’ont pas changé.

L’actuel président intérimaire, Tiemoko Sangaré, est accusé par certains militants de créer des réseaux au sein du parti pour continuer à garder la maison. Sans compter les ambitions démesurées de Dioncounda Traoré qui n’a pas dit son dernier mot.

Alpha, le grand manitou

En revanche, selon les langues fourchues du parti, c’est toujours Alpha Oumar Konaré, le grand manitou, qui fait et qui défait l’Adema. C’est lui qui contrôle le parti. Il est à la baguette et n’a de cesse de s’intéresser à la vie du parti.

Nombreux sont ceux qui lui prêtent d’être l’auteur des remous et autres soubresauts qui risquent fort de faire voler en éclats la ruche. Alpha Oumar Konaré, qui, depuis la fin de son pouvoir en 2002, faisait apparaître une posture discrète sur toutes les questions concernant la vie de la nation, est pourtant consulté. Il reçoit des personnalités politiques de son parti et des autres partis politiques.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Alpha peut encore redorer le blason de l’Adema ayant toujours toutes les cartes en main.

Pourtant, les multiples appels du pied de certains militants Adema à leur « ancien » leader pour mettre de l’ordre dans la maison ne sont pas entendus. Même si les avertis sont convaincus que tout se passe comme le souhaite le grand manitou.

Les assises du week-end dernier (13è conférence nationale) qui devaient instaurer, au moins, la confiance entre militants et bureau politique national avant le congrès prévu pour mai, n’ont pas apporté les promesses des fleurs. La méfiance, derrière l’hypocrisie qu’on peut constater dans ces retrouvailles, était visible. Et encore et toujours nombre de militants pensent que l’ancien président a le devoir de recoller les morceaux de la ruche.

Alhassane H. Maïga

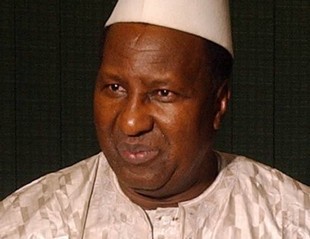

Alpha Oumar KonaréAl[/caption]

De déconfiture en déconfiture, la ruche n’a aujourd’hui plus de miel, les rares abeilles qui s’y trouvent n’en produisent plus. L’heure est grave et on se cherche des astuces pour un hypothétique redressement mais sans que personne accepte de faire la moindre concession. C’est justement là résumé, selon certains militants, tout le problème de l’Adema.

Au Pasj, tout le monde veut diriger, personne n’est avec personne. Normal quand on sait que ‘’c’est un parti capable de porter n’importe quel crétin au pouvoir’’, nous confiait un journaliste très proche du parti.

Les luttes intestines au sein de l’Adema, qui n’ont d’égale qu’elles-mêmes, n’ont laissé aucune chance de survie réelle à un parti qui se disait l’un des plus grands d’Afrique au sud du Sahara.

La déconfiture programmée du parti a atteint son paroxysme à la veille des dernières élections présidentielle et législative où le candidat choisi pour défendre les couleurs de l’Adema (Dramane Dembélé) était le moins loti de tous les prétendants. A la limite grand inconnu sur le landerneau politique. Conséquence, pour la première fois, l’Adema ne participe pas au second tour d’une élection présidentielle. Pis, le nombre d’élus à l’Assemblée nationale a chuté d’une cinquantaine à la dernière législature à 16 aujourd’hui. « C’est la plus grosse débâcle électorale jamais enregistrée par les Abeilles », regrette satigui Koné, un jeune militant de la commune V du district de Bamako.

Le choix calamiteux du candidat le moins sérieux a fini par avoir raison d’un parti politique longtemps enclin à des divergences récurrentes. Aujourd’hui, ceux qui étaient les grands barons de l’Adema ont tous ou presque quitté le navire avec un pincement de cœur. Au nombre de ceux-ci, Soumeylou Boubèye Maïga, qui a créé Asma Cfp, Iba N’diaye, qui migre à l’Urd, le parti de Soumaïla Cissé, aujourd’hui chef de fil de l’Opposition, Zoumana Mory Coulibaly qui crée lui aussi, sa formation politique, Fare, avant de la quitter pour le Rpm. Sékou Diakité qui était aussi l’un des vices présidents de l’Adema transhume vers la Codem. Bref, la ruche s’est vidée de son miel et on en produit plus par la faute de ses propres militants dit de premier plan dont certains sont plus intéressés par leur promotion personnelle que tout autre chose.

Même en dehors du parti, certains de ses anciens barons continuent d’aimer un parti qu’ils ont vu naître et grandir. A l’image de Soumeylou Boubèye Maïga, l’enfant terrible de la classe politique malienne, qui n’exclut pas de fusionner Asma Cfp avec l’Adema Pasj. Mais la route semble longue, car au Pasj, les comportements n’ont pas changé.

L’actuel président intérimaire, Tiemoko Sangaré, est accusé par certains militants de créer des réseaux au sein du parti pour continuer à garder la maison. Sans compter les ambitions démesurées de Dioncounda Traoré qui n’a pas dit son dernier mot.

Alpha, le grand manitou

En revanche, selon les langues fourchues du parti, c’est toujours Alpha Oumar Konaré, le grand manitou, qui fait et qui défait l’Adema. C’est lui qui contrôle le parti. Il est à la baguette et n’a de cesse de s’intéresser à la vie du parti.

Nombreux sont ceux qui lui prêtent d’être l’auteur des remous et autres soubresauts qui risquent fort de faire voler en éclats la ruche. Alpha Oumar Konaré, qui, depuis la fin de son pouvoir en 2002, faisait apparaître une posture discrète sur toutes les questions concernant la vie de la nation, est pourtant consulté. Il reçoit des personnalités politiques de son parti et des autres partis politiques.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Alpha peut encore redorer le blason de l’Adema ayant toujours toutes les cartes en main.

Pourtant, les multiples appels du pied de certains militants Adema à leur « ancien » leader pour mettre de l’ordre dans la maison ne sont pas entendus. Même si les avertis sont convaincus que tout se passe comme le souhaite le grand manitou.

Les assises du week-end dernier (13è conférence nationale) qui devaient instaurer, au moins, la confiance entre militants et bureau politique national avant le congrès prévu pour mai, n’ont pas apporté les promesses des fleurs. La méfiance, derrière l’hypocrisie qu’on peut constater dans ces retrouvailles, était visible. Et encore et toujours nombre de militants pensent que l’ancien président a le devoir de recoller les morceaux de la ruche.

Alhassane H. Maïga

Alpha Oumar KonaréAl[/caption]

De déconfiture en déconfiture, la ruche n’a aujourd’hui plus de miel, les rares abeilles qui s’y trouvent n’en produisent plus. L’heure est grave et on se cherche des astuces pour un hypothétique redressement mais sans que personne accepte de faire la moindre concession. C’est justement là résumé, selon certains militants, tout le problème de l’Adema.

Au Pasj, tout le monde veut diriger, personne n’est avec personne. Normal quand on sait que ‘’c’est un parti capable de porter n’importe quel crétin au pouvoir’’, nous confiait un journaliste très proche du parti.

Les luttes intestines au sein de l’Adema, qui n’ont d’égale qu’elles-mêmes, n’ont laissé aucune chance de survie réelle à un parti qui se disait l’un des plus grands d’Afrique au sud du Sahara.

La déconfiture programmée du parti a atteint son paroxysme à la veille des dernières élections présidentielle et législative où le candidat choisi pour défendre les couleurs de l’Adema (Dramane Dembélé) était le moins loti de tous les prétendants. A la limite grand inconnu sur le landerneau politique. Conséquence, pour la première fois, l’Adema ne participe pas au second tour d’une élection présidentielle. Pis, le nombre d’élus à l’Assemblée nationale a chuté d’une cinquantaine à la dernière législature à 16 aujourd’hui. « C’est la plus grosse débâcle électorale jamais enregistrée par les Abeilles », regrette satigui Koné, un jeune militant de la commune V du district de Bamako.

Le choix calamiteux du candidat le moins sérieux a fini par avoir raison d’un parti politique longtemps enclin à des divergences récurrentes. Aujourd’hui, ceux qui étaient les grands barons de l’Adema ont tous ou presque quitté le navire avec un pincement de cœur. Au nombre de ceux-ci, Soumeylou Boubèye Maïga, qui a créé Asma Cfp, Iba N’diaye, qui migre à l’Urd, le parti de Soumaïla Cissé, aujourd’hui chef de fil de l’Opposition, Zoumana Mory Coulibaly qui crée lui aussi, sa formation politique, Fare, avant de la quitter pour le Rpm. Sékou Diakité qui était aussi l’un des vices présidents de l’Adema transhume vers la Codem. Bref, la ruche s’est vidée de son miel et on en produit plus par la faute de ses propres militants dit de premier plan dont certains sont plus intéressés par leur promotion personnelle que tout autre chose.

Même en dehors du parti, certains de ses anciens barons continuent d’aimer un parti qu’ils ont vu naître et grandir. A l’image de Soumeylou Boubèye Maïga, l’enfant terrible de la classe politique malienne, qui n’exclut pas de fusionner Asma Cfp avec l’Adema Pasj. Mais la route semble longue, car au Pasj, les comportements n’ont pas changé.

L’actuel président intérimaire, Tiemoko Sangaré, est accusé par certains militants de créer des réseaux au sein du parti pour continuer à garder la maison. Sans compter les ambitions démesurées de Dioncounda Traoré qui n’a pas dit son dernier mot.

Alpha, le grand manitou

En revanche, selon les langues fourchues du parti, c’est toujours Alpha Oumar Konaré, le grand manitou, qui fait et qui défait l’Adema. C’est lui qui contrôle le parti. Il est à la baguette et n’a de cesse de s’intéresser à la vie du parti.

Nombreux sont ceux qui lui prêtent d’être l’auteur des remous et autres soubresauts qui risquent fort de faire voler en éclats la ruche. Alpha Oumar Konaré, qui, depuis la fin de son pouvoir en 2002, faisait apparaître une posture discrète sur toutes les questions concernant la vie de la nation, est pourtant consulté. Il reçoit des personnalités politiques de son parti et des autres partis politiques.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Alpha peut encore redorer le blason de l’Adema ayant toujours toutes les cartes en main.

Pourtant, les multiples appels du pied de certains militants Adema à leur « ancien » leader pour mettre de l’ordre dans la maison ne sont pas entendus. Même si les avertis sont convaincus que tout se passe comme le souhaite le grand manitou.

Les assises du week-end dernier (13è conférence nationale) qui devaient instaurer, au moins, la confiance entre militants et bureau politique national avant le congrès prévu pour mai, n’ont pas apporté les promesses des fleurs. La méfiance, derrière l’hypocrisie qu’on peut constater dans ces retrouvailles, était visible. Et encore et toujours nombre de militants pensent que l’ancien président a le devoir de recoller les morceaux de la ruche.

Alhassane H. Maïga  Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0