Il ne faut pas laisser la Francophonie se transformer en «machin»

L’Organisation internationale de la Francophonie tient son 14e sommet à Kinshasa, du 12 au 14 octobre. Mais elle reste peu connue et souvent ringardisée. De nombreuses propositions circulent pour la faire évoluer.

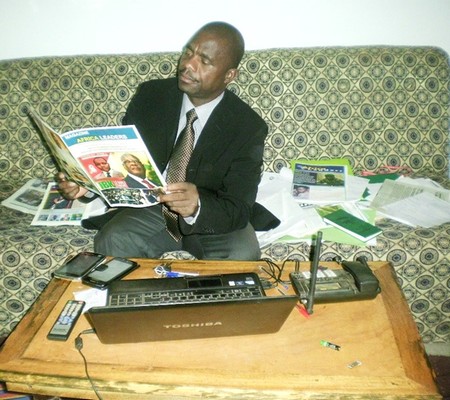

Kongo-Kinshasa, by sverige via Flickr CC.[/caption]

Le 14e sommet de la Francophonie qui rassemble les chefs d’Etat et de gouvernement des 75 pays qui composent l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se tient à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 12 au 14 octobre.

Ces sommets, organisés tous les deux ans, donnent l’occasion aux médias de s’interroger à intervalle régulier sur l’utilité de l’OIF, organisation qui reste encore assez méconnue et souvent ringardisée.

Les prises de position de nombreux artistes et intellectuels francophones pour faire évoluer la Francophonie sont en revanche peu relayées. Petit aperçu de ces idées qui attendent qu’on les entende.

1— Faire évoluer la langue et assumer la diversité culturelle

L'OIF dénombre 220 millions de francophones (sachant lire, écrire et comprendre le français, chiffres 2010) faisant du français la neuvième langue au niveau mondial.

Ce nombre continue à progresser grâce à l'essor démographique en Afrique, qui, à l’horizon 2050, pourrait représenter plus de 80% des 715 millions de francophones.

Mais la langue française stagne ou régresse sur les autres continents et sa place s’effrite dans certains pays africains également.

Plusieurs artistes et intellectuels regrettent que, malgré ce constat, les élites françaises adoptent trop souvent une vision statique et défensive de l’usage du français.

Pour le plasticien congolais Gastineau Massamba, «l’Académie française joue sans doute son rôle d’institution française. Mais on a souvent l’impression que le français est plus vivant en Afrique qu’en France. Des mots se créent et évoluent dans la rue. Quand vous allez à Dakar, pour parler de station-service, vous entendrez le mot essencerie par exemple.»

Frédéric Martel, producteur sur France Culture et auteur de Mainstream, une vaste enquête sur le développement de la culture mondialisée considère que:

«La langue française doit évoluer. Une des raisons de la diffusion des mots anglo-américains dans le langage courant, c’est la capacité à créer sans cesse de nouveaux mots qui s’adaptent à la réalité. (…) Il faut aussi avoir les pieds sur terre et assumer que le français soit deuxième voire troisième langue étrangère dans de nombreux pays. Quand on parle de diversité culturelle il y a une forme d’hypocrisie. Les pays qui affirment ce principe louable assument mal la diversité quand elle les concerne de l’intérieur comme au Canada où la culture aborigène est dévalorisée, ou en France où il y a une quasi-hostilité envers l’apprentissage de langues comme l’arabe ou des langues régionales.»

Kongo-Kinshasa, by sverige via Flickr CC.[/caption]

Le 14e sommet de la Francophonie qui rassemble les chefs d’Etat et de gouvernement des 75 pays qui composent l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se tient à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 12 au 14 octobre.

Ces sommets, organisés tous les deux ans, donnent l’occasion aux médias de s’interroger à intervalle régulier sur l’utilité de l’OIF, organisation qui reste encore assez méconnue et souvent ringardisée.

Les prises de position de nombreux artistes et intellectuels francophones pour faire évoluer la Francophonie sont en revanche peu relayées. Petit aperçu de ces idées qui attendent qu’on les entende.

1— Faire évoluer la langue et assumer la diversité culturelle

L'OIF dénombre 220 millions de francophones (sachant lire, écrire et comprendre le français, chiffres 2010) faisant du français la neuvième langue au niveau mondial.

Ce nombre continue à progresser grâce à l'essor démographique en Afrique, qui, à l’horizon 2050, pourrait représenter plus de 80% des 715 millions de francophones.

Mais la langue française stagne ou régresse sur les autres continents et sa place s’effrite dans certains pays africains également.

Plusieurs artistes et intellectuels regrettent que, malgré ce constat, les élites françaises adoptent trop souvent une vision statique et défensive de l’usage du français.

Pour le plasticien congolais Gastineau Massamba, «l’Académie française joue sans doute son rôle d’institution française. Mais on a souvent l’impression que le français est plus vivant en Afrique qu’en France. Des mots se créent et évoluent dans la rue. Quand vous allez à Dakar, pour parler de station-service, vous entendrez le mot essencerie par exemple.»

Frédéric Martel, producteur sur France Culture et auteur de Mainstream, une vaste enquête sur le développement de la culture mondialisée considère que:

«La langue française doit évoluer. Une des raisons de la diffusion des mots anglo-américains dans le langage courant, c’est la capacité à créer sans cesse de nouveaux mots qui s’adaptent à la réalité. (…) Il faut aussi avoir les pieds sur terre et assumer que le français soit deuxième voire troisième langue étrangère dans de nombreux pays. Quand on parle de diversité culturelle il y a une forme d’hypocrisie. Les pays qui affirment ce principe louable assument mal la diversité quand elle les concerne de l’intérieur comme au Canada où la culture aborigène est dévalorisée, ou en France où il y a une quasi-hostilité envers l’apprentissage de langues comme l’arabe ou des langues régionales.»

2— Recentrer les missions de l’OIF

L’Organisation internationale de la Francophonie a un champ d’actions vaste qui s’étend de la promotion du français à la gouvernance mondiale, en passant par la défense des libertés et le développement durable… Compte tenu de son budget limité (81 millions d’euros), on peut s’interroger comme le fait le groupe de réflexion Terra nova sur la capacité de l’OIF à atteindre ses nombreux objectifs, dont certains sont déjà traités par l’ONU ou l’Union africaine. Des personnalités francophones, dont la romancière franco-camerounaise Calixthe Beyala, qui fut candidate au poste de secrétaire général de l’OIF, ont appelé l’organisation à se recentrer sur les questions linguistiques et faire plus de place à la société civile. Elle dénonce une institutionnalisation de la Francophonie et les phénomènes de clientélisme qu’elle peut provoquer. L’OIF a répondu à ces critiques en juillet 2011, en organisant pour la première fois une grande manifestation sur le français. Le Forum mondial de la langue française rassemblant à Québec 1.500 participants issus de la société civile.3— Favoriser les migrations francophones

Les difficultés des migrations Sud-Nord au sein de l’espace francophone sont également souvent citées pour expliquer le peu de visibilité de la Francophonie au sein de la population. Dominique Wolton, directeur de recherches au CNRS et membre du Haut conseil de la Francophonie, avait réclamé, dans un rapport remis à l’OIF en 2008, la création d’un visa francophone qui faciliterait les déplacements: «Sur le modèle du visa Commonwealth ou du partenariat Portugal-Brésil, un visa francophone donnerait à ses détenteurs la possibilité de se déplacer plus facilement dans l'espace francophone et de matérialiser ainsi un “espace public”. Dans une première étape, ce visa viserait plus particulièrement à faciliter la circulation des idées et des connaissances (artistes, journalistes, intellectuels, scientifiques, chercheurs, professeurs, étudiants).» Cette proposition qui a rencontré un certain écho en 2009 semble oubliée aujourd’hui.4— Bénéficier de l’atout du numérique

Jean-René Galekwa est professeur d’université et directeur du campus numérique francophone de Kinshasa, en RDC, une initiative de l’Agence universitaire de la Francophonie pour faciliter la formation et la diffusion de l’information scientifique et technique au sein des universités francophones. Pour le professeur Galekwa, le numérique est un atout indispensable sur lequel la Francophonie doit continuer à mettre l'accent: «C’est un puissant outil de désenclavement social et scientifique. Dans notre pays où le panorama universitaire est préoccupant avec des bibliothèques non mises à jour, un nombre pléthorique d’étudiants, des programmes vieillissants, le numérique donne accès à des ressources précieuses pour nos étudiants et chercheurs grâce aux abonnements à des bases de données scientifiques comme celle du CNRS. Ces ressources sont pour une bonne part en français tout comme les logiciels libres que nous encourageons à utiliser. (…) Dans le pays, nous avons toutefois un problème de connexions à Internet, qui restent jusqu’à aujourd’hui satellitaires, ce qui coûte très cher pour une qualité moyenne. Nous attendons impatiemment l’arrivée de la fibre optique.» L’accès à l’Internet reste en effet très difficile dans plusieurs pays d’Afrique. Si le nombre de connexions augmente significativement sur le continent, les 317 millions d’internautes africains sont surtout concentrés au Maghreb, au Nigeria ou au Kenya, et peu dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. On attend beaucoup des câbles sous-marins en fibre optique West Africa Cable System (Wacs) et Africa Coast to Europe (ACE) pour démocratiser les prix et rattacher le continent au réseau mondial de manière plus optimale.5— Priorité à l’éducation et l’enseignement

Enfin, à l’instar du professeur Galekwa, plusieurs universitaires francophones appellent à une multiplication des canaux d’apprentissage et d’enseignement du français adaptés au cursus scolaire et au contexte culturel de chaque pays. L’OIF a lancé, en 2011, une initiative en ce sens avec l’opération dite Elan (Ecole et langues nationales en Afrique) destinée à accompagner huit pays francophones d'Afrique subsaharienne pour la promotion d'un enseignement bilingue dans le primaire, plus respectueux des langues nationales. Au niveau universitaire, la philosophe Julia Kristeva a dans un rapport remis au Conseil économique social et environnemental français jugé paradoxal qu’il y ait plus de chaires de littérature francophone à l’étranger qu’en France. Dominique Wolton, dans Demain la Francophonie appelle, quant à lui, à la création d’une forme d’Erasmus entre grandes universités francophones. Parler français pour s’ouvrir au monde, comme l’explique le plasticien Gastineau Massamba, mais pas pour se voir attribuer l’étiquette «artiste francophone» trop souvent vécue comme réductrice ou condescendante: «Le français est utile pour moi, car il m’a permis de m’ouvrir vers l’extérieur et de voyager, plus facilement que si je ne pouvais parler que le lingala ou le lari. Et j’aime cette langue car elle a une forme de romantisme qui me touche profondément. Mais je ne veux pas être qualifié d’artiste francophone. Mon œuvre s’adresse à tous, on y voit apparaître des nombreuses langues comme le swahili… Je suis tourné vers le monde.» Adrien de Calan slateafrique.com/ 04/10/2012Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0