Les accords d’Alger, engageant désormais la responsabilité de l’Etat, ne passeront pas inaperçus : non pas parce qu’ils sont inédits comme moyen de règlement de la crise, mais parce qu’ils ont écorché à la sensibilité nationale. Les accords d’Alger, pour l’essentiel, n’ayant été autre chose qu’un jeu de cache-cache. Aucune identité véritable des négociateurs, de part et d’autre, n’a été révélée alors que les mutins eux-mêmes ne forment qu’une poignée de gens disparates, ne se réclamant d’aucune entité viable et organisée. Point de débat national n’a été initié ! Comment alors un sujet aussi sensible, touchant en quelque sorte l’orgueil national dans toute sa majesté, peut-il être examiné en catimini par l’Etat, allant jusqu’à déboucher à la conclusion scélérate d’un accord de paix ?

On ne le dira jamais assez : les accords d’Alger, entre le gouvernement du Mali et les insurgés de Kidal, intervenus comme tels, ne sont pas bons pour l’image de notre pays. L’acte isolé d’une poignée de mutins, des intégrés enturbannés ayant pillé des armements lourds dans leurs garnisons respectives avant de disparaître dans les griottes aux environs de Kidal, ne devrait pas entraîner logiquement la signature d’un accord de paix en terre étrangère. Surtout que le président ATT lui-même, chef suprême de l’armée, a pris sur lui la responsabilité de confier le dossier à un autre général de l’armée, Kafougouna KONE, jadis respecté dans les rangs, et ministre de l’Administration territoriale et des collectivités locales. Privilégiant ainsi face à la communauté nationale le règlement militaire de ce dossier qui ne devait pas sortir de son cadre naturel : le domaine militaire.

Incongruité

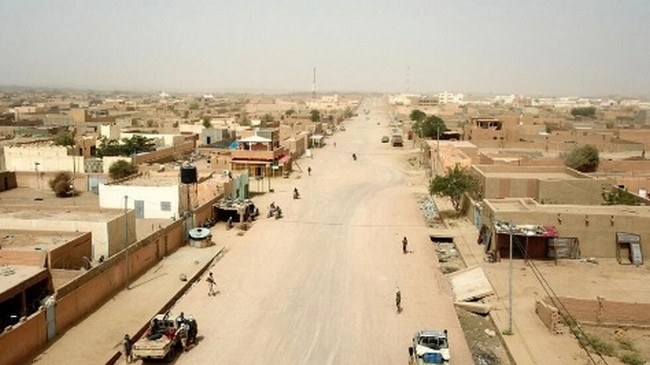

Dans le contexte de l’attaque des camps militaires survenue à Kidal et Ménaka, le 23 mai dernier, les accords de paix ne s’imposaient pas en la forme ni dans le fond. Car il ne s’agissait ni plus ni moins que de mutins passibles de la cour martiale et de voleurs de biens d’autrui comme ceux appartenant aux ONG et autres structures d’aide et de bienfaisance au Nord du pays, singulièrement à Kidal. En effet, le groupe des insurgés (trois officiers déserteurs les plus connus et quelques sous-officiers ou hommes de rang, le plus souvent contraint à l’aventure par la peur des représailles) ne représente aujourd’hui pas la fine crème des ex-combattants intégrés dans l’armée malienne à la faveur du Pacte national, signé en avril 1992. En d’autres termes, c’est une bande de déserteurs, en rupture de ban avec l’armée régulière et l’opinion militaire de leur propre groupe social, mais uniquement mu par des intérêts strictement personnels : des histoires de place, de galon et de considération personnelle dans les garnisons militaires. Est-ce qu’un analphabète mérite de porter le grade de lieutenant-colonel à plus forte raison de lui confier un commandement où le minimum est de savoir lire et écrire les décisions à prendre ou à exécuter ? Mais c’est parce que FAGAGA appartient à la tribu des Ifoghas que ce galon lui a été attribué au détriment d’un autre intégré plus instruit ? Qu’est-ce que FAGAGA et ses supporters zélés ont fait pour corriger ces injustices dans leur propre société ?

Il s’agit là d’un principe de gestion orthodoxe de l’Etat qui interdit que soit pris en otage le symbole même de la souveraineté de l’Etat au profit d’intérêts personnels et sordides. L’incongruité des négociations et des accords conclus avec ces mutins, au-delà de la polémique liée à son contenu, tient à cela. Et le fait que le gouvernement s’est précipité sur ces cas isolés pour y apporter une telle solution, relevant d’ordinaire du domaine de la souveraineté et de la raison d’Etat, prouve que les autorités nationales ont paniqué face au factuel. Tout indique que le colonel déserteur Hassan FAGAGA et ses hommes ont agi d’abord, en sachant pertinemment qu’ils ont fauté en portant un coup dur au symbole de l’Etat qu’est l’armée, avant de songer à trouver un maquillage de sauvetage à leur forfait. Cela, en mettant sous pression un gouvernement, mal inspiré, qui s’est précipité à négocier avec des insurgés sans demander préalablement la qualité et la personnalité de ses interlocuteurs négociateurs ni sur la pertinence de leurs revendications ni sur le sérieux de leurs prétentions sociales ou ethniques. C’est dans cette perspective qu’ils ont envisagé de structurer leur rébellion-mutinerie du 23 mai dernier en allant décrocher des revendications à consonance ethnique liée à la spécificité d’une région aride.

Fallacieux argument

L’argument est fallacieux, consistant à dire que le gouvernement a négocié dans le cadre du Pacte national de 1992. Il l’est d’autant que les insurgés eux-mêmes ont craché sur cet accord, également négocié à Alger, dès l’instant où ils ont pris les armes pour se faire entendre sur des questions relevant normalement de la hiérarchie militaire. En prenant les armes comme ils l’ont fait, dans le contexte qu’il s’agit, les insurgés étaient, de ce fait, mal fondés à évoquer un Pacte national dont ils ont contribué à assassiner l’esprit dès lors qu’ils ont brandi les armes contre le symbole de l’Etat. En effet, c’est par ce Pacte national, avec son attribut de souveraineté nationale, que les mutins ont été intégrés hier dans l’armée nationale, après avoir combattu dans le cadre d’une rébellion armée ayant fait de nombreuses victimes tant au sein des forces armées et de sécurité que parmi la population civile.

D’autre part, c’est très léger de soutenir que les insurgés sont arrivés à emporter de l’armement lourd et que c’est pour cette raison que les accords de paix s’imposaient pour pouvoir récupérer ces butins de guerre ou de vol. La vraie motivation de ces déserteurs de l’armée, comme on le voit, est de jouer sur la panique sur l’Etat qui est toujours sous pression dès qu’il s’agit de coup de feu dans le nord. Un tel dessein des insurgés du 23 mai sera toujours de mise chez un autre groupe en mal de sensation, comme ses illustres devanciers, qui sait désormais qu’il suffit de tirer en l’air pour obtenir du gouvernement du Mali quelques attentions bienveillantes. Pour ce jeu éternel de cache-cache, les récents accords signés d’Alger n’auront aucune légitimité pour un autre groupe de mutins qui pourra le transgresser pour envisager un autre qui lui assurera par contre crédibilité et reconnaissance dans la région. C’est pourquoi justement, dans le contexte actuel de la gestion d’Etat, les pays, même pris dans la tourmente des soubresauts violents, ne se précipitent pas pour négocier au risque de tomber plus bas en s’engouffrant dans la brèche de la surenchère.

Méprise gouvernementale

Les autorités maliennes, qui ont négocié le dossier presque en catimini, sans au préalable soumettre à la question à une large participation populaire,se sont méprises sur la réalité de cette situation. L’organisation d’un Etat moderne, tel qu’il existe dans notre pays, évoluant dans un contexte démocratique comme le nôtre, ne tolère plus de gestion « fermée » ou « solitaire » des questions touchant l’intérêt général fort accentué comme la souveraineté nationale. Il est clair que pour maquiller leur forfait, en s’attaquant à l’uniforme dont ils sont porteurs, les insurgés savaient qu’ils auraient pu avoir à faire avec la hiérarchie militaire, laquelle, dans de situations partielles compte tenu de la tradition militaire, est particulièrement sévère pour punir les atteintes à l’honneur militaire.

La méprise du gouvernement est d’autant plus totale sur ce dossier que les segments de la société nationale n’ont pu être consultés, comme cela se doit dans un cadre de transparence démocratique. Les avis des segments de la société, sur des sujets touchant la sensibilité nationale, s’entrechoquent entre eux pour débouter une décision souveraine du gouvernement qui n’est en réalité que le prolongement des attributs nationaux. Au lieu de cela, les accords de paix entre le gouvernement et les rebelles, depuis la phase de négociation jusqu’à la conclusion, ont été gérés au strict plan de la discrétion par un seul membre du gouvernement, Kafougouna KONE, ministre de l’administration territoriale, général de son état. Sans doute à cause de sa connaissance réelle ou supposée des dossiers militaires, avec la bienveillance de l’homme de Koulouba, le général ATT. Une telle gestion n’aurait soulevé la moindre réaction défavorable si d’ordinaire, le dossier des mutins n’avait pas franchi le cadre restreint du domaine militaire. Mais, à partir du moment où le mutisme gouvernemental sur le dossier touche le domaine politique plus général, envisagé comme unique solution de la crise, le mal est alors fait et engage devant l’histoire la responsabilité du gouvernement de décider du sort d’une partie du territoire national sans au préalable en informer le peuple. L’Etat a beau multiplier les appels au peuple, mais ce sera après le coup d’autant que les accords ont été obtenus, en terre étrangère, avant d’informer le peuple sur la quintessence du dossier.

Il n’est donc pas un fait du hasard que le mutisme soit maintenu sur ce dossier des mutins, depuis qu’il a débouché sur les accords de paix, du côté des partis politiques et des personnalités de la société civile. Ils n’ont pas jusqu’ici réagi parce qu’ils n’ont pas compris qu’un sujet aussi intéressant puisse être traité à leur insu et qu’il soit la seule affaire propre du gouvernement. Ils n’ont pas encore réagi d’autant qu’ils ne se sentent pas concernés par ce qui est arrivé à Alger. Comme si la seule responsabilité incombe désormais à ceux qui s’y sont engagés…

Par Sékouba SAMAKE

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0