Au Mali, qui veut vraiment la paix ?

L’hélicoptère MI-8 de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) se pose, le 13 septembre, dans un nuage de sable, sur une bâche en plastique tendue au milieu du désert. Plusieurs soldats des forces spéciales danoises s’extirpent de la carlingue, suivis du chef des casques bleus au Mali, le général Michael Lollesgaard. Les hommes du bataillon tchadien déployés à Aguelhoc depuis près d’un an sont au garde à vous.

« Ça va beaucoup mieux ici », affirme avec un optimisme tout relatif le commandant Mahamat Ali Ibrahim. « Au début de notre mission, on prenait des roquettes sur la tête toutes les semaines. Maintenant, le danger a évolué. Les mines, les IEDS [engins explosifs improvisés]. C’est ça qui nous complique la tâche. » Sans compter que, depuis cet été, les combats ont repris entre la Plate-forme [groupes armés progouvernementaux] et les ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Ils se disputent la gestion sécuritaire de la ville de Kidal, où des autorités intérimaires sont censées être prochainement installées. Deux mois après le début des hostilités, aucun terrain d’entente n’a été trouvé. L’application concrète de l’accord de paix signé en 2015 à Bamako entre le gouvernement et les groupes rebelles, déjà mal engagée, est aujourd’hui au point mort. Si bien que la médiation internationale, dans un communiqué diffusé mercredi 21 septembre, « estime que cette situation ne saurait perdurer plus longuement, sans compromettre l’essence même de cet accord ».A Kidal, la CMA se barricade

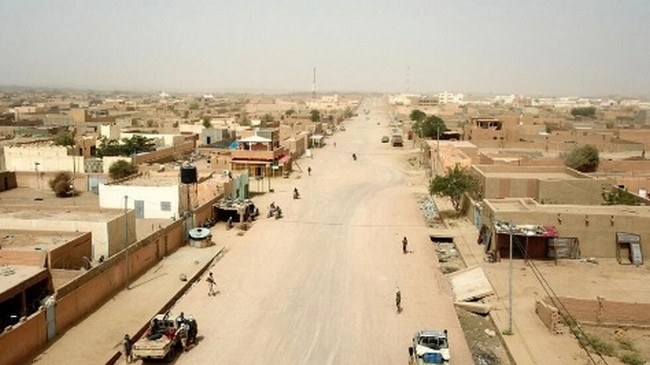

Une dizaine de soldats sont postés à l’extérieur du siège du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) à Kidal, capitale régionale mais petite ville perdue au milieu d’un désert de sable située à un carrefour stratégique vers l’Algérie, et de tous ses trafics. Dans les étroites ruelles à l’intérieur de la ville, on ne croise pas grand monde. Kidal n’a certes jamais été très peuplée. Mais, depuis que les combattants se sont affrontés à coups de tirs de mortier dans les rues, à la fin de juillet, les villageois ont pris la route du désert. Le marché n’est qu’un vaste étalage de petits abris en tôle. Désertique. Dans une boulangerie, Haroun Goïta, un commerçant, confie son désarroi. « C’est la crise de lapopulation. Il n’y a personne. Et ceux qui restent n’ont pas d’argent. Alors ici, on fabrique trois sacs de pains par jour. Alors qu’on pourrait en produire dix-huit. Mais à qui le vendre ? »Lire aussi : Kidal, symbole de la fragilité de la paix au Mali

Lire aussi : La désillusion un an après l’accord de paix au Mali

Drôle de guerre

Les combattants de la Plate-forme accusent l’ONU et les Français de l’opération « Barkhane » – le dispositif de lutte contre le terrorisme dans le Sahel – de « protéger les rebelles ». Sur les réseaux sociaux, les velléités guerrières de ces groupes progouvernementaux sont clairement affichées. « L’assaut final sur Kidal n’est plus qu’une question de jour », peut-on lire sur la page Facebook du Gatia, un des principaux groupes armés qui composent la Plate-forme. Le leader du Gatia, le général Al-Hadj Gamou, fait toujours partie de l’armée régulière malienne. De sources sécuritaires, on estime que la « stratégie du pourrissement » pourrait être une manière de légitimer une reprise de Kidal par la force et par l’entremise du Gatia. Le gouvernement a toujours nié une quelconque collusion avec les groupes armés signataires de l’accord. Mais ne s’est jamais résolu à se distancier officiellement de ce général si polémique. Du côté de « Barkhane » comme du côté de la Minusma, on affirme qu’un tel scénario est « inacceptable » et que, si les combats s’approchent de Kidal, « l’ONU s’interposera ».Lire aussi : Au Mali, la situation se dégrade au nord et au centre du pays

Le prix de la paix

Les applications concrètes de l’accord de paix sont rares. Les patrouilles mixtes n’ont pas encore vu le jour, le déploiement des autorités intérimaires non plus. Et pourtant, à Gao par exemple, plus au sud, tout est prêt pour que les groupes armés patrouillent ensemble. Jean-Hervé Jézéquel, directeur adjoint du projet Afrique de l’Ouest pour le centre de réflexion International Crisis Group, estime que « l’accord de paix n’aborde pas les enjeux de partage du pouvoir au nord. C’est en partie pour ça que les groupes armés ne veulent pas avancer. Il faut mener de front des discussions à la fois dans un cadre local et à la fois dans le cadre de l’application de l’accord de paix ». Des sources sécuritaires évoquent également les demandes « culottées » des groupes armés, à savoir « des équipements et du matériel pour pouvoir faire les patrouilles ». Pour trouver une solution aux problèmes de Kidal, les groupes armés ont passé deux semaines dans des hôtels de Bamako. Déplacements, hébergements, repas, tout est pris en charge par l’ONU. Quant aux membres du comité de suivi de l’accord de paix, qui se réunissent environ une fois tous les deux mois, leurs indemnités sont éloquentes. Au moins six membres de ce comité, composé entre autres d’un représentant du gouvernement, d’un représentant de la Plate-forme et d’un de la CMA, perçoivent entre 1,4 et 2,2 millions de francs CFA par mois (soit entre 2 000 et 3 300 euros). « C’est le business de la paix », glisse-t-on poliment dans les couloirs de la Minusma.Lire aussi : Dans le nord du Mali, « le plus grand luxe, c’est l’eau »

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0