23 Mai -23 Août : Ces généraux tirailleurs

Après sa rencontre avec le chef de l’Etat le 20 mai, l’ancien hiérarque des MFUA, Iyad Ag ALI, et le colonel déserteur, Hassan FAGAGA, ont commandité des insurrections militaires à Kidal, Ménaka et Tessalit....

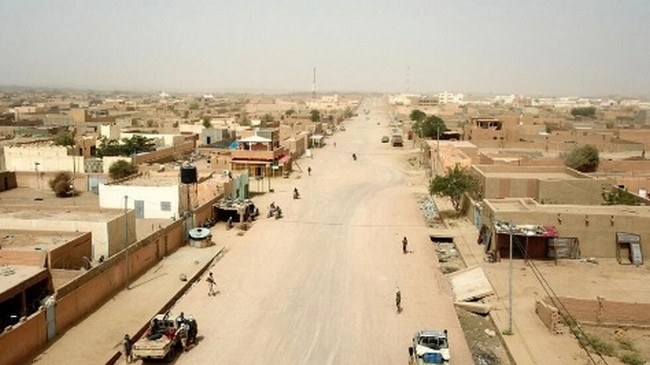

Après sa rencontre avec le chef de l’Etat le 20 mai, l’ancien hiérarque des MFUA, Iyad Ag ALI, et le colonel déserteur, Hassan FAGAGA, ont commandité des insurrections militaires à Kidal, Ménaka et Tessalit. Depuis, la gestion de la crise militaire par le régime soulève et continue de soulever une perle d’interrogations et d’impairs républicains.

La gestion de la crise militaire créée par les insurgés de Kidal laisse d’aucuns pantois et déboussolés. Avant même la signature de l’Accord d’Alger le 4 juillet 2006, l’on se demandait à quelles fins le président de la République a toujours accordé des privilèges particuliers aux agitateurs de la bande de Iya Ag ALI, Hassan FAGAGA et autres Ibrahim BAHANGA. En effet, aux lendemains de l’attaque armée et des enlèvements d’armes, de munitions, de véhicules et de vivres, le président Amadou Toumani TOURE a lui même fait la révélation qu’il avait rencontré un des leaders de la rébellion de 1991 au palais avec tapis rouge et promesses renouvelées, en l’occurrence M. Iyad Ag GHALI, devenu le n°1 des structures politiques et militaires des rebelles de Téghargharett après le congrès du 18 août ayant porté l’Alliance du 23 mai pour le changement démocratique sur les fonts baptismaux.

Le tapis rouge au crime

Mais tapis rouges, promesses et liasses de FCFA ne suffiront pas à chasser le spectre de la violence aveugle et inouïe. En se fiant à diverses sources, les événements du 23 mai auraient fait entre 6 e 18 morts, sans compter d’innombrables pertes matérielles civiles et militaires dont les munitions et armes de guerre. Somme toute, lorsqu’il s’est agi pour le régime de résoudre le problème posé, il a choisi d’accepter l’accord d’adhésion proposé par les mutins en excluant toute solution militaire à un problème qui relève du commandement de l’armée et de la discipline militaire.

Après que le régime a accordé des privilèges d’audience aux criminels blanchis par le Pacte national de 1992, le second faux pas du pouvoir central est d’avoir appliqué une solution diplomatique à un problème de discipline militaire. Tout le monde sait dans quelles conditions, l’Accord d’Alger a été négocié et signé entre le 18 juin et le 4 juillet 2006 en terre étrangère. L’accord d’Alger est un texte dont la forme et le fond contrarient l’orthodoxie républicaine, l’arsenal juridique interne, le mécanisme institutionnel de l’Etat, la galanterie politique et le respect dû à la vieille nation du Mali. En effet, la Constitution du 25 février 1992, que le président du CTSP avait fait adopter et promulguer en son temps, affirme la volonté du peuple à préserver et à renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991, à défendre la forme républicaine et la laïcité de l’Etat.

Le même texte (la constitution) impose au peuple à maintenir et à consolider l’unité nationale, l’engage à assurer l’amélioration de la qualité de la vie alors qu’au demeurant tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée (article 2). Et que tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable la violation de ces dispositions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. En outre, les l’éducation, l’instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus sous le principe de l’égalité des citoyens. La défense de la patrie est également un devoir pour tout citoyen et précise que tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun.

Nul besoin de forme

Sur les dispositions relatives à la souveraineté de l’Etat, l’article 25 stipule que le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier et qu’aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. L’article 29 du même texte comprend que le président de la République est le chef de l’Etat, le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale et il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Le président de la république doit veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat.

Même la consultation préalable de la cour constitutionnelle et des autres institutions n’a point été observée, les Maliens ayant appris l’existence de l’accord après coup par les médias étrangers. Bref, il ne suffit pas de parler de l’Accord d’Alger comme on parle d’un contenant, il suffit d’autopsier le contenu pour se rendre compote qu’il s’agit d’un produit dangereux dont la moindre consommation peut avoir des conséquentes incalculables pour le présent et l’avenir du Mali. En effet, l’accord d’Alger à tout l’air d’un contrat d’adhésion imposée par une poignée d’insurgés au gouvernent du Mali qui a estimé être dans l’obligation de signer pour éviter prétend-il une guerre. Une guerre avec une poignée de renégats de l’armée qui ont trahi le drapeau du pays et le serment de leur engagement sur leur demande dans le corps des forces armées et de sécurité.

Des primes à l’insurrection

Il est des dispositions qui fâchent dans cet accord : le favoritisme d’Etat accordé à la seule région de Kidal au détriment des autres régions aussi pauvres que dépourvues, la création d'un conseil régional provisoire de coordination et de suivi, l’institution d’un mécanisme sécuritaire particulier sous la supervision du conseil régional et des unités spéciales de sécurité composées «essentiellement » de touaregs. Ce n’est pas tout, l’accord se fait plaindre sur plusieurs autres dispositions : organisation d'un Forum sur le développement de la région, l’accélération du processus de transfert des compétences aux collectivités locales en ce qui concerne Kidal, l’octroi discriminatoire d’emplois, de crédits, de formation et de Pme, l’exécution d'un programme durable pour l'accès à l'eau potable au niveau de toute la région. On peut également citer le désenclavement de la région par le bitumage des axes routiers, la réhabilitation des infrastructures de transport et de télécom comme les aérodromes, le téléphone et la radio et l’heure d’antenne télévisuelle journalière, la mise en place d'un système éducatif adapté à « nos » valeurs sociales, culturelles et religieuses, l’octroi de bourses à l'étranger pour les bacheliers les plus méritants de la région de Kidal, la reconduction pour une durée de dix (10) ans du régime préférentiel fiscal défini par le Pacte National pour les régions du Nord du Mali en vue d'attirer et d'encourager l'investissement.

La gestion avec discernement des officiers, sous officiers et hommes de rang du nord, le renforcement de la participation effective des cadres issus de la région dans les différents rouages de l'Etat conformément à l'esprit d'équité prôné par le Pacte National, la création d'un fonds de développement et de réinsertion socio‑économique des populations civiles et la création des centres de formations professionnelles avec des mesures d'accompagnement constituent des éléments qui ne sont rien d’autres que des primes à l’insurrection et à l’indiscipline milliaire.

Droit au mur

D’autres impairs ne résistent pas à la critique. En effet, l’interlocuteur du gouvernement (côté insurgés) se fait appeler «Alliance Démocratique du 23 mai 2006 pour le changement », le porte-parole et fondé de pouvoirs qui a signé en son nom étant Ahmada Ag BIBI, l’ancien bras droit (chauffeur ?) de Iyad Ag GHALI. Ce mouvement est illégal et il n’est qu’une trouvaille circonstancielle pour désigner un groupe de bandits nourris et entretenus par le contribuable malien. Ceci, parallèlement aux immenses investissements financiers versés pour des régions à populations très minoritaires.

La médiation algérienne imposée par la partie insurgée et acceptée par la cellule de gestion du régime soulève également trois grandes interrogations : les événements du 23 étant une manifestation de l’échec partent des processus de paix précédents, pourquoi est-ce que le régime accepte de négocier avec les mêmes acteurs ? En quoi l’Algérie, soit-il un pays frère du Mali, peut-il garantir la paix dans une région intérieure d’un pays souverain ? En dehors même des menaces séculaires provoquées par l’ouverture du consulat libyen à Kidal, comment le Mali a-t-il pu accepter l’implication de miliaires algériens dans la gestion d’un problème de discipline militaire interne aux forces maliennes ?

Par ailleurs, malgré l’apparente adhésion folklorique d’une écrasante majorité des Maliens au processus d’Alger, jamais le régime ATT n’a autant investi les médias d’Etat et les moyens de communication pour légitimer l’Accord du 4 juillet 2006. Se reproche-t-il justement quelque chose ou admet-il ses erreurs sans accepter de se confesser ? Par orgueil, sûrement ! En tous les cas, l’opinion pense que les soutiens sont instrumentalisés et caporalisés au seul avantage d’un résultat virtuel.

Par Ibrahim SANGALA

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0