Entre Paris et Bamako, de la friture sur la ligne antiterroriste

Principal soutien des armées sahéliennes luttant contre les djihadistes, la France doit aussi faire face à la défiance des gouvernants de la région, décrypte notre chroniqueur.

Paris veut passer le relais

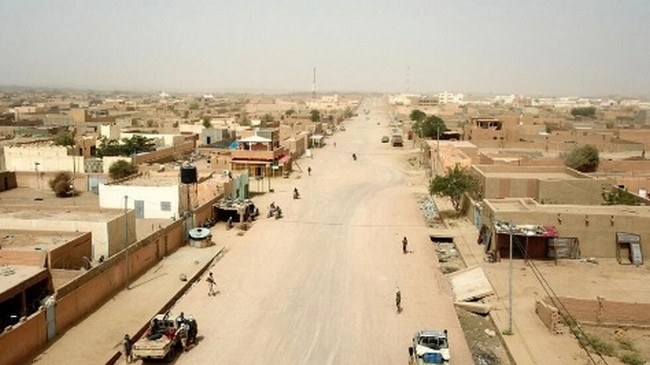

Dans cette entreprise de longue haleine, qui consiste encore et toujours pour la France à passer le relais à ses alliés africains, en les soutenant militairement et financièrement, Paris se heurte à un obstacle de taille, d’autant plus complexe qu’il n’a pas de visage : la méfiance des Etats africains vis-à-vis de l’ex-puissance coloniale. On l’a quelque peu oublié, mais, avant l’opération « Serval », lancée début 2013, le Mali était l’un des rares pays de l’ancien « pré carré » à ne pas avoir signé d’accord de défense en bonne et due forme avec Paris. Après l’indépendance, acquise en 1960, cet Etat était l’un des plus sourcilleux de la région quant à l’affirmation de sa souveraineté. Un simple accord de coopérationmilitaire et technique avait ainsi été signé entre les deux pays en 1985, remplacé par un accord plus musclé en 2014, dans la foulée de l’opération « Serval » et dans le cadre duquel prend place aujourd’hui l’opération « Barkhane ». Aujourd’hui, en proie aux coups de boutoir d’une myriade de groupes armés, le Mali n’est guère en position de refuser l’aide militaire de la France. Celle-ci se manifeste de multiples manières : renforcement de la sécurité des postes militaires des forces maliennes (dans le cadre d’un plan baptisé « Rempart »), formation et soutien logistique, fourniture de matériel et de renseignement… Paris ne mégote pas son aide à l’armée malienne, considérée par de nombreux observateurs comme le « maillon faible » du G5 Sahel. Mais, entre les deux pays, les problèmes de communication existent au sens figuré comme au sens propre. Ainsi, selon une source bien informée, les soldats de l’opération « Barkhane » ont récemment été appelés en urgence par Bamako pour procéder à l’évacuation de soldats maliens blessés à la suite d’une attaque terroriste. Arrivés au point indiqué, personne : à cause d’une erreur dans la transmission par l’état-major malien des coordonnées GPS, ils avaient débarqué à une centaine de kilomètres du lieu de l’attaque.Zone sensible

Le fossé qui existe entre une armée ultramoderne – celle de l’ancienne puissance coloniale – et une armée à terre – celle du pays hôte – ne peut que nourrir de la frustration et de profondes blessures d’amour-propre. Comme lorsque les autorités de Bamako demandent discrètement à « Barkhane » de bien vouloir lui restituer les armes saisies lors d’une opération antiterroriste, et dont le numéro de série révèle qu’elles avaient auparavant été dérobées à ses soldats par les djihadistes. Mais Bamako n’a pas le monopole de la défiance. Ainsi, quand « Barkhane » a proposé récemment son aide au gouvernement d’Idriss Déby pour le déploiement de ses forces dans l’extrême nord du pays, dans le secteur de Wour, à la lisière de la frontière avec la Libye, le pouvoir tchadien a poliment décliné l’offre. Comme s’il souhaitait éviter que l’armée de l’ex-puissance coloniale ne pose ses bottes – et ses yeux – dans cette zone sensible, sous la coupe des trafiquants. Au cœur du Sahel, Paris doit livrer une autre bataille, des plus délicate, avec ses alliés, celle de la confiance.Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0