[caption id="attachment_132975" align="aligncenter" width="610"]

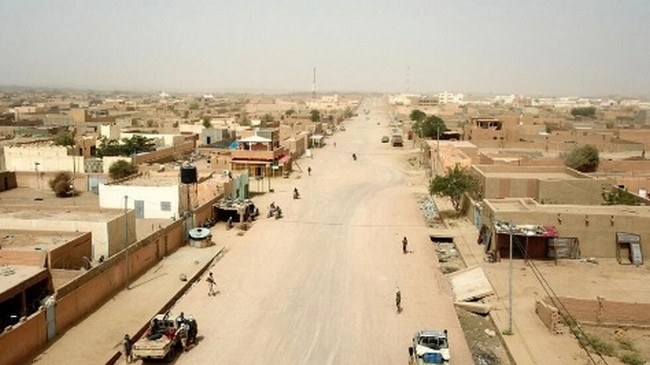

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, rend visite aux troupes françaises près de Tessalit, le 7 mars 2013, au nord du Mali. | Sylvain Cherkaoui / COSMOS pour Le Monde[/caption]

Les combats continuent dans le massif des Ifoghas, dans le nord-est du Mali, où les légionnaires du 2e régiment étranger parachutiste traquent jusque dans les grottes de leur sanctuaire, depuis le 25 février, les djihadistes d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). Dans la vallée d'Amettetaï, qualifiée de "donjon des terroristes" par les militaires, Français et Tchadiens ont progressé début mars, au prix de combats acharnés, tuant des ennemis par dizaines et délogeant par tonnes du matériel de guerre.

Les conditions du désert sont impressionnantes, chaleur de four et vent de sable, la logistique limitée au minimum vital. Le ministre français de la

défense, Jean-Yves Le Drian, qui s'est rendu à la lisière d'Amettetaï, jeudi 7 mars, a rendu un hommage appuyé aux unités.

L'opération des Ifoghas est sans conteste

"un succès".

"Le chef d'état-major malien, le général Dembele, m'a dit que nous avions fait 70 % du chemin", a-t-il précisé.

La deuxième phase de l'opération "Serval" est en passe de s'

achever : celle qui a visé, après la prise des grandes villes du nord du pays occupées par les djihadistes depuis un an, à

"éradiquer" AQMI, comme l'a demandé le président de la République. Les militaires s'attendent à deux ou trois semaines supplémentaires de combats. Après, la température insupportable de cette région désertique, ajoutée aux pluies, entravera l'action.

Mais pour la suite, c'est un vide inquiétant qui se présente. Les forces

armées censées

prendre le relais des Français sont loin d'être prêtes. La situation

politique au Mali reste toujours aussi incertaine. Le retrait français, d'abord annoncé pour mars, sera

"progressif, pragmatique, dans l'appréciation de la situation, a corrigé M. Le Drian.

Il faudra aller jusqu'au bout, permettre au Mali deretrouver sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire".

DES HOMMES APPARUS DROGUÉS, LEURS ARMES LOURDES À LA MAIN

Se pose, d'abord, le problème de Gao, la ville du nord-est qui était sous l'emprise du Mujao. Dans le dernier accrochage du milieu de semaine, les forces françaises ont tué 52 djihadistes d'un coup, des hommes apparus drogués, leurs armes lourdes à la main. Dans les environs de Gao, l'intervention "Serval" a dérangé le trafic régional de la drogue. Par ailleurs, les combattants des groupes terroristes sont ici des Maliens. Il est plus difficile, reconnaît-on dans l'entourage du ministre de la défense, de

prendre de front une partie de la

population du fleuve

Niger, que d'

aller décimer des étrangers dans un lointain bastion de pierres inhospitalières.

Ensuite, quand l'

armée française se tourne vers ceux qui doivent la

relayer, elle continue de se

sentir seule. Les premières forces africaines de la Misma, pilotée par la Communauté économique des Etats d'

Afrique de l'Ouest (Cedeao), sont arrivées très vite après le déclenchement de "Serval", le 11 janvier. Mais ces forces (4 000 hommes) sont restées nues.

"Les Nigériens sont 1 000 pour 15 véhicules", précise ainsi un

officier.

Les promesses des donateurs – 450 millions de dollars (350 millions d'euros) – ne sont pas encore honorées. Les Etats-Unis ont mis à disposition une importante enveloppe, 100 millions de dollars, qu'ils paieront jusqu'en septembre. Mais la Misma manque de tout : chaussures, rations, pick-up, armes. A Bamako, son PC opération flotte dans une grande salle. Une quinzaine d'officiers travaillent derrière une poignée d'ordinateurs portables. L'état-major conduit par le général nigérian Adbulkhadir est censé

compter 60 personnels.

"Personne ne s'engage car tout le monde attend que la Misma se transforme en mission de l'ONU au Mali , ce qui permettra de financer l'affaire", décode un

officier français. Mais la résolution de l'ONU poussée par la France à New York n'est pas prête.

Paris, de surcroît, ne se voit pas

rester sous

forme d'une force de réaction rapide de l'ONU dans le pays, mais plutôt comme

"un soutien de deuxième rideau si la situation dégénère", depuis un point d'appui régional.

"CE N'EST PAS UNE ARMÉE, C'EST UNE BROCANTE"

La formation de l'armée malienne par la mission européenne EUTM commencera début avril. Son objectif :

tenir la ligne Léré-Tombouctou-Gao d'ici un an. Elle a retrouvé un élan grâce à "Serval".

"Un seul soldat "Serval" à leur côté, cela décuple leur volonté de combattre", a confié le colonel major Dako.

"Les officiers se rendent compte qu'ils sont passés au bord du gouffre et qu'il faut changer", note le colonel Bernard Héluin,

conseiller de l'armée malienne. Le capitaine putschiste Sanogo a limogé 62 généraux et placé ses hommes. Tout est à

reconstruire.

"Ce n'est pas une armée, c'est une brocante", résume le colonel Héluin. Le colonel Dako explique qu'il n'a pas assez d'hommes pour

assurer des relèves semestrielles. Pas de véhicules pour ses soldats envoyés à Gao et Tombouctou. Encore moins pour

"aller jusqu'à Kidal".

Enfin, la situation politique du pays reste problématique, malgré l'annonce d'une élection présidentielle en juillet. L'Etat est failli. Paris a insisté, par la voix de M. Le Drian, pour que Bamako accélère l'installation de ses fonctionnaires dans les villes libérées. Il faut

"des actes", affirme-t-on dans l'entourage du ministre. A Gao et Tombouctou, c'est le Comité

international de la Croix-Rouge qui apporte l'essence, l'eau, l'électricité.

"Les populations locales ne doivent pas vivre moins bien après l'intervention française qu'avant", traduit un expert de la défense.

Une autre question majeure, celle des Touareg, reste ouverte. Paris a d'abord déclaré

vouloir s'

appuyer sur les Touareg laïques du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), jugés responsables par Bamako de la scission du pays en avril 2012. Aujourd'hui, la prudence est de mise :

"Nous ne sommes pas les médiateurs des communautés maliennes." Le président malien intérimaire,

Diocounda Traoé, vient de décider la création d'une commission nationale de dialogue. En attendant, le constat sur le terrain est celui d'un accroissement des tensions intercommunautaires.

LE MONDE | 09.03.2013 à 11h03 Par Nathalie Guibert - Bamako, envoyée spéciale

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, rend visite aux troupes françaises près de Tessalit, le 7 mars 2013, au nord du Mali. | Sylvain Cherkaoui / COSMOS pour Le Monde[/caption]

Les combats continuent dans le massif des Ifoghas, dans le nord-est du Mali, où les légionnaires du 2e régiment étranger parachutiste traquent jusque dans les grottes de leur sanctuaire, depuis le 25 février, les djihadistes d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). Dans la vallée d'Amettetaï, qualifiée de "donjon des terroristes" par les militaires, Français et Tchadiens ont progressé début mars, au prix de combats acharnés, tuant des ennemis par dizaines et délogeant par tonnes du matériel de guerre.

Les conditions du désert sont impressionnantes, chaleur de four et vent de sable, la logistique limitée au minimum vital. Le ministre français de la défense, Jean-Yves Le Drian, qui s'est rendu à la lisière d'Amettetaï, jeudi 7 mars, a rendu un hommage appuyé aux unités.

L'opération des Ifoghas est sans conteste "un succès". "Le chef d'état-major malien, le général Dembele, m'a dit que nous avions fait 70 % du chemin", a-t-il précisé.

La deuxième phase de l'opération "Serval" est en passe de s'achever : celle qui a visé, après la prise des grandes villes du nord du pays occupées par les djihadistes depuis un an, à "éradiquer" AQMI, comme l'a demandé le président de la République. Les militaires s'attendent à deux ou trois semaines supplémentaires de combats. Après, la température insupportable de cette région désertique, ajoutée aux pluies, entravera l'action.

Mais pour la suite, c'est un vide inquiétant qui se présente. Les forces armées censées prendre le relais des Français sont loin d'être prêtes. La situationpolitique au Mali reste toujours aussi incertaine. Le retrait français, d'abord annoncé pour mars, sera "progressif, pragmatique, dans l'appréciation de la situation, a corrigé M. Le Drian. Il faudra aller jusqu'au bout, permettre au Mali deretrouver sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire".

DES HOMMES APPARUS DROGUÉS, LEURS ARMES LOURDES À LA MAIN

Se pose, d'abord, le problème de Gao, la ville du nord-est qui était sous l'emprise du Mujao. Dans le dernier accrochage du milieu de semaine, les forces françaises ont tué 52 djihadistes d'un coup, des hommes apparus drogués, leurs armes lourdes à la main. Dans les environs de Gao, l'intervention "Serval" a dérangé le trafic régional de la drogue. Par ailleurs, les combattants des groupes terroristes sont ici des Maliens. Il est plus difficile, reconnaît-on dans l'entourage du ministre de la défense, de prendre de front une partie de la population du fleuve Niger, que d'aller décimer des étrangers dans un lointain bastion de pierres inhospitalières.

Ensuite, quand l'armée française se tourne vers ceux qui doivent la relayer, elle continue de se sentir seule. Les premières forces africaines de la Misma, pilotée par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), sont arrivées très vite après le déclenchement de "Serval", le 11 janvier. Mais ces forces (4 000 hommes) sont restées nues. "Les Nigériens sont 1 000 pour 15 véhicules", précise ainsi un officier.

Les promesses des donateurs – 450 millions de dollars (350 millions d'euros) – ne sont pas encore honorées. Les Etats-Unis ont mis à disposition une importante enveloppe, 100 millions de dollars, qu'ils paieront jusqu'en septembre. Mais la Misma manque de tout : chaussures, rations, pick-up, armes. A Bamako, son PC opération flotte dans une grande salle. Une quinzaine d'officiers travaillent derrière une poignée d'ordinateurs portables. L'état-major conduit par le général nigérian Adbulkhadir est censé compter 60 personnels.

"Personne ne s'engage car tout le monde attend que la Misma se transforme en mission de l'ONU au Mali , ce qui permettra de financer l'affaire", décode unofficier français. Mais la résolution de l'ONU poussée par la France à New York n'est pas prête. Paris, de surcroît, ne se voit pas rester sous forme d'une force de réaction rapide de l'ONU dans le pays, mais plutôt comme "un soutien de deuxième rideau si la situation dégénère", depuis un point d'appui régional.

"CE N'EST PAS UNE ARMÉE, C'EST UNE BROCANTE"

La formation de l'armée malienne par la mission européenne EUTM commencera début avril. Son objectif : tenir la ligne Léré-Tombouctou-Gao d'ici un an. Elle a retrouvé un élan grâce à "Serval". "Un seul soldat "Serval" à leur côté, cela décuple leur volonté de combattre", a confié le colonel major Dako. "Les officiers se rendent compte qu'ils sont passés au bord du gouffre et qu'il faut changer", note le colonel Bernard Héluin, conseiller de l'armée malienne. Le capitaine putschiste Sanogo a limogé 62 généraux et placé ses hommes. Tout est àreconstruire. "Ce n'est pas une armée, c'est une brocante", résume le colonel Héluin. Le colonel Dako explique qu'il n'a pas assez d'hommes pour assurer des relèves semestrielles. Pas de véhicules pour ses soldats envoyés à Gao et Tombouctou. Encore moins pour "aller jusqu'à Kidal".

Enfin, la situation politique du pays reste problématique, malgré l'annonce d'une élection présidentielle en juillet. L'Etat est failli. Paris a insisté, par la voix de M. Le Drian, pour que Bamako accélère l'installation de ses fonctionnaires dans les villes libérées. Il faut "des actes", affirme-t-on dans l'entourage du ministre. A Gao et Tombouctou, c'est le Comité international de la Croix-Rouge qui apporte l'essence, l'eau, l'électricité. "Les populations locales ne doivent pas vivre moins bien après l'intervention française qu'avant", traduit un expert de la défense.

Une autre question majeure, celle des Touareg, reste ouverte. Paris a d'abord déclaré vouloir s'appuyer sur les Touareg laïques du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), jugés responsables par Bamako de la scission du pays en avril 2012. Aujourd'hui, la prudence est de mise : "Nous ne sommes pas les médiateurs des communautés maliennes." Le président malien intérimaire,Diocounda Traoé, vient de décider la création d'une commission nationale de dialogue. En attendant, le constat sur le terrain est celui d'un accroissement des tensions intercommunautaires.

LE MONDE | 09.03.2013 à 11h03 Par Nathalie Guibert - Bamako, envoyée spéciale

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, rend visite aux troupes françaises près de Tessalit, le 7 mars 2013, au nord du Mali. | Sylvain Cherkaoui / COSMOS pour Le Monde[/caption]

Les combats continuent dans le massif des Ifoghas, dans le nord-est du Mali, où les légionnaires du 2e régiment étranger parachutiste traquent jusque dans les grottes de leur sanctuaire, depuis le 25 février, les djihadistes d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). Dans la vallée d'Amettetaï, qualifiée de "donjon des terroristes" par les militaires, Français et Tchadiens ont progressé début mars, au prix de combats acharnés, tuant des ennemis par dizaines et délogeant par tonnes du matériel de guerre.

Les conditions du désert sont impressionnantes, chaleur de four et vent de sable, la logistique limitée au minimum vital. Le ministre français de la défense, Jean-Yves Le Drian, qui s'est rendu à la lisière d'Amettetaï, jeudi 7 mars, a rendu un hommage appuyé aux unités.

L'opération des Ifoghas est sans conteste "un succès". "Le chef d'état-major malien, le général Dembele, m'a dit que nous avions fait 70 % du chemin", a-t-il précisé.

La deuxième phase de l'opération "Serval" est en passe de s'achever : celle qui a visé, après la prise des grandes villes du nord du pays occupées par les djihadistes depuis un an, à "éradiquer" AQMI, comme l'a demandé le président de la République. Les militaires s'attendent à deux ou trois semaines supplémentaires de combats. Après, la température insupportable de cette région désertique, ajoutée aux pluies, entravera l'action.

Mais pour la suite, c'est un vide inquiétant qui se présente. Les forces armées censées prendre le relais des Français sont loin d'être prêtes. La situationpolitique au Mali reste toujours aussi incertaine. Le retrait français, d'abord annoncé pour mars, sera "progressif, pragmatique, dans l'appréciation de la situation, a corrigé M. Le Drian. Il faudra aller jusqu'au bout, permettre au Mali deretrouver sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire".

DES HOMMES APPARUS DROGUÉS, LEURS ARMES LOURDES À LA MAIN

Se pose, d'abord, le problème de Gao, la ville du nord-est qui était sous l'emprise du Mujao. Dans le dernier accrochage du milieu de semaine, les forces françaises ont tué 52 djihadistes d'un coup, des hommes apparus drogués, leurs armes lourdes à la main. Dans les environs de Gao, l'intervention "Serval" a dérangé le trafic régional de la drogue. Par ailleurs, les combattants des groupes terroristes sont ici des Maliens. Il est plus difficile, reconnaît-on dans l'entourage du ministre de la défense, de prendre de front une partie de la population du fleuve Niger, que d'aller décimer des étrangers dans un lointain bastion de pierres inhospitalières.

Ensuite, quand l'armée française se tourne vers ceux qui doivent la relayer, elle continue de se sentir seule. Les premières forces africaines de la Misma, pilotée par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), sont arrivées très vite après le déclenchement de "Serval", le 11 janvier. Mais ces forces (4 000 hommes) sont restées nues. "Les Nigériens sont 1 000 pour 15 véhicules", précise ainsi un officier.

Les promesses des donateurs – 450 millions de dollars (350 millions d'euros) – ne sont pas encore honorées. Les Etats-Unis ont mis à disposition une importante enveloppe, 100 millions de dollars, qu'ils paieront jusqu'en septembre. Mais la Misma manque de tout : chaussures, rations, pick-up, armes. A Bamako, son PC opération flotte dans une grande salle. Une quinzaine d'officiers travaillent derrière une poignée d'ordinateurs portables. L'état-major conduit par le général nigérian Adbulkhadir est censé compter 60 personnels.

"Personne ne s'engage car tout le monde attend que la Misma se transforme en mission de l'ONU au Mali , ce qui permettra de financer l'affaire", décode unofficier français. Mais la résolution de l'ONU poussée par la France à New York n'est pas prête. Paris, de surcroît, ne se voit pas rester sous forme d'une force de réaction rapide de l'ONU dans le pays, mais plutôt comme "un soutien de deuxième rideau si la situation dégénère", depuis un point d'appui régional.

"CE N'EST PAS UNE ARMÉE, C'EST UNE BROCANTE"

La formation de l'armée malienne par la mission européenne EUTM commencera début avril. Son objectif : tenir la ligne Léré-Tombouctou-Gao d'ici un an. Elle a retrouvé un élan grâce à "Serval". "Un seul soldat "Serval" à leur côté, cela décuple leur volonté de combattre", a confié le colonel major Dako. "Les officiers se rendent compte qu'ils sont passés au bord du gouffre et qu'il faut changer", note le colonel Bernard Héluin, conseiller de l'armée malienne. Le capitaine putschiste Sanogo a limogé 62 généraux et placé ses hommes. Tout est àreconstruire. "Ce n'est pas une armée, c'est une brocante", résume le colonel Héluin. Le colonel Dako explique qu'il n'a pas assez d'hommes pour assurer des relèves semestrielles. Pas de véhicules pour ses soldats envoyés à Gao et Tombouctou. Encore moins pour "aller jusqu'à Kidal".

Enfin, la situation politique du pays reste problématique, malgré l'annonce d'une élection présidentielle en juillet. L'Etat est failli. Paris a insisté, par la voix de M. Le Drian, pour que Bamako accélère l'installation de ses fonctionnaires dans les villes libérées. Il faut "des actes", affirme-t-on dans l'entourage du ministre. A Gao et Tombouctou, c'est le Comité international de la Croix-Rouge qui apporte l'essence, l'eau, l'électricité. "Les populations locales ne doivent pas vivre moins bien après l'intervention française qu'avant", traduit un expert de la défense.

Une autre question majeure, celle des Touareg, reste ouverte. Paris a d'abord déclaré vouloir s'appuyer sur les Touareg laïques du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), jugés responsables par Bamako de la scission du pays en avril 2012. Aujourd'hui, la prudence est de mise : "Nous ne sommes pas les médiateurs des communautés maliennes." Le président malien intérimaire,Diocounda Traoé, vient de décider la création d'une commission nationale de dialogue. En attendant, le constat sur le terrain est celui d'un accroissement des tensions intercommunautaires.

LE MONDE | 09.03.2013 à 11h03 Par Nathalie Guibert - Bamako, envoyée spéciale  Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0