Le sponsor du chaos démasqué... : L'Algérie mise à nu à l’ONU

Depuis 2006, L’Aube n’a cessé de documenter les manœuvres d’ingérence de l’Algérie dans les affaires intérieures du Mali. Aujourd’hui, l’Histoire donne raison à votre journal.

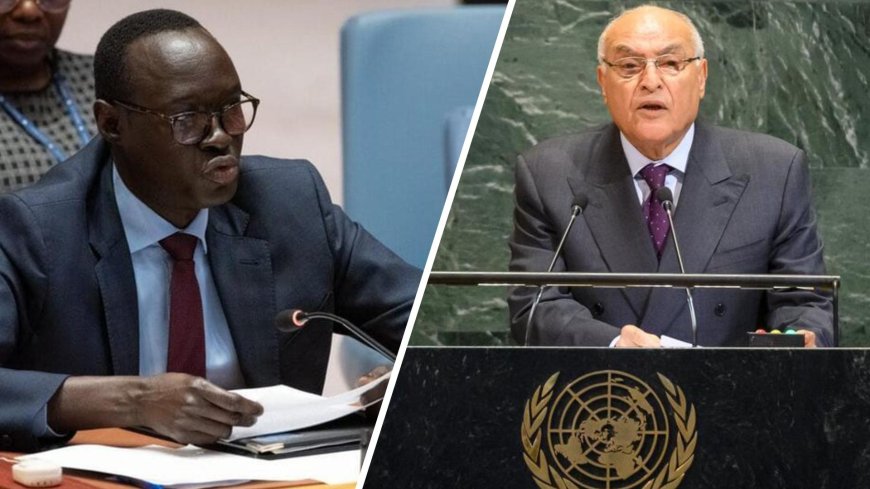

Ce que certains qualifiaient de médiation s’est révélé être un parrainage méthodique du désordre. À la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, ce jeu trouble a été exposé sans détour. L’Algérie, longtemps drapée dans le rôle de facilitateur, se retrouve désormais dans celui du perturbateur régional. Mise à nu par son propre "yabe", dont l’auteur n’est autre que "l’énergumène d’Alger", ce pays gêné et gênant semble n’avoir d’autre horizon que l’autodissolution, sous la pression d’une colère populaire et d’un soulèvement armé mettant en difficulté la mafia politique et diplomatique.

Une chronologie d’ingérences et de duplicité

2006 : l’insurrection armée d’Ibrahim Ag Bahanga et Hassan Fagaga, soutenue par Alger, visait à saboter les initiatives libyennes dans le nord du Mali et à empêcher l’ouverture d’un consulat libyen à Kidal. Les blessés furent soignés en Algérie. L’accord de sortie de crise fut, sans surprise, parrainé par Alger le 1er juillet 2006.

2011–2012 : la rébellion du MNLA et du HCUA, également appuyée par Alger, ravive les tensions. L’Algérie impose son rôle de médiateur exclusif, écarte la CEDEAO de la médiation entamée à Ouagadougou, et impose l’Accord d’Alger de 2015, largement contesté pour son inefficacité et son parti-pris.

2023–2025 : le président algérien Abdelmadjid Tebboune multiplie les déclarations sur le Mali, s’arrogeant un droit de regard sur les affaires maliennes. Cette posture est dénoncée par Bamako comme une ingérence libre et gratuite, contraire aux principes de souveraineté.

Tinzaouatène : l’embuscade du 25 juillet 2024

L’attaque du 25 juillet 2024 à Tinzaouatène, menée contre les Forces armées maliennes et leurs alliés russes, marque un tournant. L’embuscade, attribuée au CSP-DPA et au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), aurait été facilitée par des renseignements fournis par des services ukrainiens, selon plusieurs sources. Cette opération, d’une brutalité inédite, révèle l’internationalisation du conflit et les connexions opaques entre certains militaires algériens, des réseaux ukrainiens et des groupes terroristes installés en Mauritanie, selon les renseignements satellitaires russes.

Le FLA : cheval de Troie médiatique et militaire

Le Front de libération de l’Azawad (FLA), créé sur le territoire algérien, se réclame des réseaux médiatiques occidentaux pour servir de cheval de Troie de l’OTAN et de l’Union européenne au Sahel. Cette création confirme l’implication du pouvoir algérien, avec les bénédictions tacites de généraux trafiquants, parrains du terrorisme en Algérie. Ce groupe, aux revendications séparatistes, a bénéficié d’une couverture médiatique complaisante de France 24, TV5 et RFI, notamment à travers les journalistes Wassim Nasr et Serge Daniel. Leurs analyses, souvent alignées sur les narratifs rebelles, ont été dénoncées par les autorités sahéliennes comme des relais d’influence déguisés.

L’affaire du drone : entêtement et déni

Le 31 mars 2025, l’armée algérienne abat un drone de reconnaissance des FAMa. Alger évoque un prétexte fallacieux de violation de son espace aérien. Bamako publie des données techniques irréfutables : le drone n’a jamais quitté le ciel malien. L’Algérie refuse de coopérer, rejette la compétence de la Cour internationale de justice, et tente de réactiver l’Accord d’Alger de 2015, pourtant dénoncé par le Mali comme caduc et inadapté aux réalités actuelles.

La Charte nationale pour la paix et la réconciliation : une réponse souveraine

Face à ces ingérences, le Mali a adopté en juillet 2025 une Charte nationale pour la paix et la réconciliation, fruit du Dialogue inter-Maliens. Ce texte fondateur repose sur une logique endogène: les conflits communautaires doivent être résolus entre Maliens, sans médiation extérieure biaisée. La Charte valorise les mécanismes traditionnels de règlement des conflits, la justice transitionnelle et la cohésion sociale comme piliers de la paix durable.

En conclusion, l’Algérie, sponsor du chaos sahélien, se retrouve désormais isolée sur la scène internationale. L’AES (Mali, Burkina Faso, Niger) ferme son espace aérien, rappelle ses ambassadeurs, et coordonne sa riposte diplomatique et militaire. Le Sahel ne se justifie plus. Il accuse. Il s’organise. Il se défend.

Ce n’est plus une querelle bilatérale. C’est une recomposition géopolitique active. Une rupture pleinement assumée, moteur d’une souveraineté retrouvée, avec une fierté réaffirmée. Avec brio, courage et un constant et pédagogique "je répète"... à maître "tant pis".

La Rédaction

Quelle est votre réaction ?

Like

1

Like

1

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0