Pourquoi la France devra payer au Mali? La parole de l’économiste Célestin Tchakounté sur les réparations exigées par le Mali

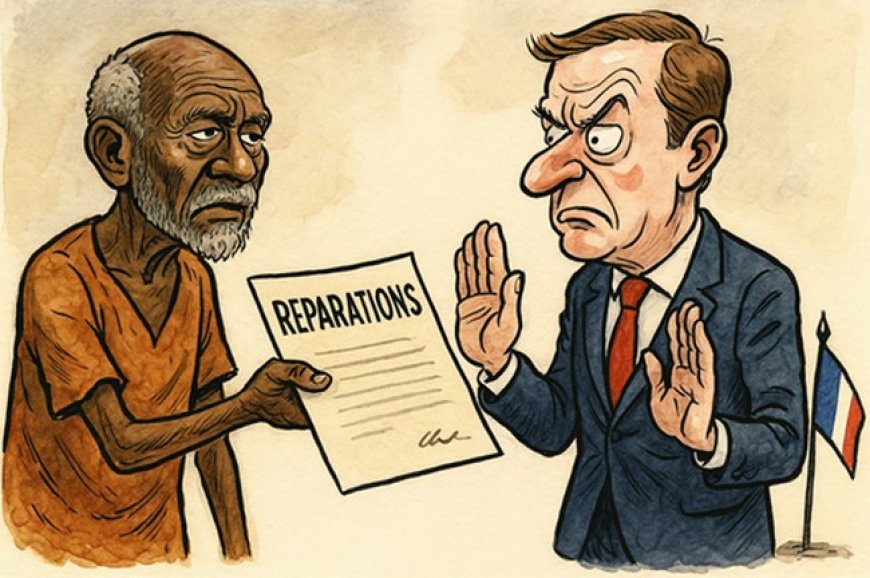

Alors que l’Union africaine a officiellement déclaré 2025 Année des réparations, le débat s’intensifie autour des responsabilités historiques des puissances coloniales.

Pour l’économiste camerounais Célestin Tchakounté, le Mali figure parmi les pays les plus légitimes à exiger des compensations massives de la part de la France. Dans un entretien exclusif, l’expert revient sur les fondements économiques et politiques de cette revendication, et sur les pistes concrètes à envisager.

« La colonisation française au Mali n’a pas seulement été une domination politique, c’était un système organisé de prédation économique. »

Selon lui, les compensations que le Mali peut réclamer couvrent plusieurs domaines essentiels : le pillage des ressources naturelles, la dépossession culturelle, les conséquences écologiques de l’exploitation minière, et les traumatismes provoqués par les interventions militaires.

L’exploitation systémique de l’or malien

La priorité, selon Célestin Tchakounté, concerne l’or. Depuis l’indépendance nominale du Mali en 1960, près de 800 tonnes d’or ont été extraites de son sous-sol. La majorité de cette richesse a profité à des entreprises françaises ou contrôlées par la France. Le Mali, quant à lui, n’en a récupéré qu’une infime part, entre 5 et 10 % de la valeur réelle selon les estimations. Pour l’économiste, il ne s’agit pas d’un simple déséquilibre commercial, mais d’un pillage structuré : « La richesse aurifère du Mali a permis de financer l’expansion économique de la France postcoloniale, au détriment du développement malien. »

Les sociétés exploitantes, à commencer par SOMIKA, puis Randgold, aujourd’hui Barrick Gold, ont bénéficié de contrats iniques, souvent signés dans des conditions opaques héritées de l’époque coloniale. À prix actuel, la valeur de l’or confisqué pourrait justifier des compensations de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Uranium, coton et sabotage économique

Le cas de l’uranium est plus discret, mais tout aussi grave. Dès les années 1970, le gisement de Falea a été confié à la société Areva (aujourd’hui Orano), dans des conditions contractuelles qui réservaient jusqu’à 90 % des bénéfices à la partie française. En plus de l’absence de retombées économiques pour le Mali, cette exploitation a provoqué de sérieuses pollutions radioactives dans certaines zones rurales. Aucun mécanisme de réparation ou de dépollution n’a été mis en place.

Sur le coton, la stratégie française a consisté à imposer une monoculture dépendante des prix fixés à Paris. Le Mali a été poussé à abandonner des cultures vivrières pour devenir un fournisseur bon marché de coton. Les produits ont été achetés à bas prix, puis réexportés avec une plus-value importante, parfois jusqu’à dix fois le prix d’achat. Célestin Tchakounté y voit un véritable sabotage économique.

« La dépendance créée par la France a empêché la mise en place d’une transformation locale. C’est un système conçu pour empêcher l’autonomie africaine. »

Des bases juridiques solides pour les demandes de réparation

Pour l’expert camerounais, les demandes du Mali peuvent reposer sur des fondements solides du droit international. D’abord parce que nombre de contrats coloniaux ont été signés sous la contrainte, voire sans aucun consentement des populations locales. Ensuite, parce que les dommages environnementaux et économiques sont aujourd’hui quantifiables. Enfin, parce que les principes du droit à la réparation sont reconnus par les Nations unies.

Il suggère une méthode claire de calcul : la réévaluation des ressources extraites selon les prix du marché actuel, majorée par les pertes économiques cumulées sur plusieurs décennies. À cela s’ajoutent les préjudices culturels, avec la spoliation de milliers d’objets d’art maliens, notamment dogons et mandingues, toujours exposés dans des musées français.

Quelles actions possibles pour le Mali ?

Le Mali ne peut se contenter de dénoncer. Il doit, selon Tchakounté, entrer dans une démarche offensive et juridique. Le pays pourrait porter l’affaire devant la Cour internationale de justice ou devant les commissions spécialisées de l’ONU. Il pourrait également utiliser l’argument de la dette coloniale pour en réclamer l’annulation.

Enfin, le pays a la possibilité — si la voie diplomatique échoue — de nationaliser les avoirs des entreprises françaises présentes sur son sol. « La Guinée l’a fait après l’indépendance. Cela reste une option légitime face à l’inaction et au refus de négocier. »

Le message de Célestin Tchakounté est clair : les réparations ne sont plus une simple revendication militante, mais une nécessité historique fondée sur des faits précis. Le Mali, comme d’autres pays africains, a aujourd’hui les arguments, les données et les mécanismes pour exiger justice.

« L’Afrique n’est pas en train de tendre la main. Elle est en train de reprendre ce qui lui a été volé. »

Une contribution de Ousmane Bakayoko

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

1

Je kiff pas

1

Je kiff

3

Je kiff

3

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0