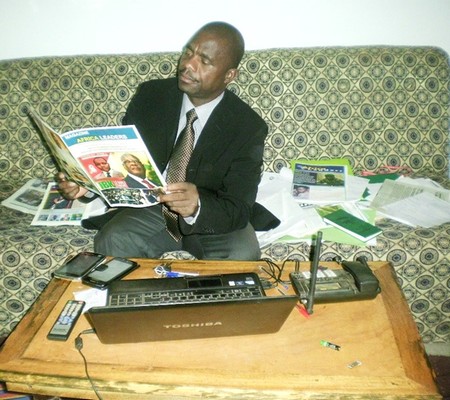

Mamadou Lamine, économiste spécialiste en intelligence économique : « Tout est urgent et prioritaire dans nos pays »

Banquier disposant de plus d'une quinzaine d'années d'expériences dans les grandes banques au Mali et à l’international, il est l’auteur du célèbre ouvrage « Vision prospective du financement des économies de la zone Uémoa à travers l’intelligence Économique », livre ayant remporté le prix du meilleur livre international d’intelligence économique décerné par le Royaume du Maroc en décembre 2022 et le prix du meilleur livre du salon international des livres d’économie et de management de la zone Uémoa dans la catégorie "Banque et Finance". Il est également consultant sur des questions de mobilisation des ressources en faveur des entreprises, des collectivités territoriales et des Etats et est le Président directeur général du cabinet de conseil en financement "Global Consulting". Mamadou Lamine président l’association malienne pour la promotion de l’intelligence économique entre autres. Il nous précise ici son idée de comment devrait être notre Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement. Entretien.

Mali-Tribune : La création de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement BCID-AES intervient dans un contexte de rupture géopolitique. Est-ce, selon vous, un simple outil économique ou un véritable acte de souveraineté financière ?

Mamadou Lamine : Les deux à la fois. Economique car l’argent étant le nerf de la guerre, il faudrait que nos économies puissent accéder à des solutions financières nécessaires et adéquates (à travers le système bancaire) pour financer les projets d’investissements de nos Etats et du secteur privé (véritable moteur de traction pour la création de valeur ; de richesse et d’emploi). Au sein de ce secteur privé, les PME/PMI représentent une importante composante et ont difficilement accès au financement de par leur structure.

Véritable acte de souveraineté car toute économie qui se respecte doit disposer d’une souveraineté financière c’est-à-dire que l’Etat doit avoir le contrôle d’une part importante des banques. Il s’agit d’un impératif pour le financement des projets économiques stratégiques importants pour le pays. Lorsque le système financier du pays est détenu par des capitaux étrangers (ce qui est le cas actuellement à plus de 80 % pour les 132 banques de la zone Uémoa) certains secteurs peuvent être importants pour le pays mais peuvent ne pas rentrer dans le plan stratégique des secteurs retenus par le bord de la banque pour financer. Par conséquent, ceci pourrait avoir un impact négatif sur l’économie du pays.

Mali-Tribune : Peut-on dire que cette initiative traduit une volonté claire de s’affranchir des grandes institutions financières régionales comme la Bcéao ou la Boad ?

M. L. : La Bcéao étant par nature l’Institut d’émission monétaire, elle ne finance pas le secteur privé directement, son rôle principal est le contrôle de l’inflation c’est-à-dire la hausse généralisée des prix.

Effectivement lorsque nos pays ont connu des situations politiques difficiles, on s’attendait à plus de compréhension, d’accompagnement de la part des banques sous-régionales. Mais la surprise a été inédite, des sanctions ont affligées à des pays souverains parce qu’ils ont connu des changements de régimes. Même le secteur privé qui avait bénéficié des financements de ces banques sous-régionales dont les déblocages avaient commencé, ont été arrêtés. Il serait intéressant de donner ce thème comme sujet de dissertation à nos bacheliers au Lycée : Commentez cette affirmation : « expliquer en quoi une décision du peuple d’opérer à des changements de direction au sein du pays entraîne le gel des financements des entreprises privées ?

Nos Etats se battent sans aucune assistance, avec des ressources propres pour lutter contre l’insécurité, améliorer la fourniture d’eau et d‘électricité à nos populations et améliorer le niveau de vie. Pour ce faire, ils ont besoin de ressources et d’accéder à des sources de financement mais lorsqu’on les empêche d’accéder à leur propre argent au sein d’une banque centrale où ils ont participé à sa création, ceci constitue un crime économique et financier.

Raison pour laquelle, ces pays ont décidé d’entamer des initiatives nobles et honorables pour s’affranchir à des pesanteurs de ces institutions dont elle participé à la création.

Mali-Tribune : La BCID est présentée comme le "bras financier" de l’AES. Dans les faits, que cela signifie-t-il ?

M. L. : Pour répondre avec précision à cette question, permettez-moi de nous ennuyer avec quelques chiffres relatifs au taux de financement de nos économies. En effet, ce taux est obtenu en rapport avec le crédit accordé par le système bancaire au PIB. Si nous considérons les 8 pays de l’Uémoa, le crédit accordé par les 132 banques sur le PIB se chiffre à 29 % en 2024. Si nous le comparons à celui du Ghana, on obtient 32 % pour le seul pays du Ghana, 89 % en Tunisie, 85 % au Maroc et 127 % pour l’Afrique du Sud. Nous n’avons pas besoin d’être économiste pour comprendre que nos banques fiancent moins nos économies. Les raisons de ce sous-financement sont multiples :

-Le coût relativement élevé du crédit dans notre espace 9, 10, 11 voire souvent 12 % alors que certains pays sont quasiment à des taux à 0.

- L’insuffisance des ressources de long terme au sein du système bancaire pour financer des projets d’investissement et de développement de même maturité

- Les difficultés d’appréhension du risque sur les PME/PMI qui composent souvent jusqu’à 70 % de nos économies

- Une préférence marquée par les établissements bancaires pour le financement des titres d’Etat qui sont sans risques et également fiscalement intéressant

La BCID-AES devrait explorer et exploiter tous ces angles morts afin de proposer des mécanises innovants de financement de nos économies.

Permettez-mois de rappeler. En effet, on se pose bien évidemment la question de l’efficacité des mécanismes traditionnels de financement sur la réduction de la pauvreté pas seulement au sens monétaire ou économique mais également intellectuelle et culturelle. Vous conviendrez avec moi que si l’efficacité de ces instruments de financement est perçue par les populations comme ambiguë, il est de la responsabilité de nos dirigeant d’envisager de mécanisme alternatif adapté au financement de nos économies, de nos PME/PMIE En analysant les statistiques relatives au financement bancaire de nos économie, rapporté au PIB, le taux ressort à 18 % pour les 8 pays de l’Uémoa. Ce taux atteint 37 % au Maroc, 38 % en Tunisie et 127 % en Afrique du Sud. Pourquoi les banques, nos banques peinent à financer nos entreprises : deux pistes peuvent être explorées : le risque relativement élevé sur notre espace et la faiblesse de ressources au sein des établissements bancaires.

Nos économies sont majoritairement composées de PME/PMI qui peuvent représenter jusqu’à 80 % du tissu économique. Mais ces entreprises, de par leur statut, peinent à obtenir des accompagnements par le système bancaire. Les banques, généralement financent les entreprise qui ont une certaine assise, solidité des fondamentaux, des carnets de commande garnis et des perspectives visibles et stables, ce qui n’est pas généralement le cas pour les PME car elles sont confrontée à une certaine précarité de leur carnet de commande aussi, elle reste confrontées aux aléas énergétiquement interprétez-vous le timing de cette décision, alors que la région traverse une phase de transition politique et sécuritaire délicate ?

Mali-Tribune : Quels pourraient être, selon vous, les premiers chantiers prioritaires que cette banque devra financer ?

M. L. : Avant de s’attaquer au premier chantier, il est important d’évoquer le statut de cette banque. C’est-à-dire est-ce que ce sera une banque sous-régionale à l’image de la Bad, Boad, BIDC ? Ou ce sera une banque commerciale à l’image des banques primaires ?

Si nos Etats décident d’opter pour la première formule, la BCID-AES devrait s’affranchir des pesanteurs qui pèsent sur ces banques sous-régionales en adoptant un mode de gouvernance endogène et autonome. Aussi, elle devrait aller à la recherche des financements innovants et concessionnels afin de pouvoir financer des projets intégrateurs à des taux compétitifs.

Elle devrait s’appuyer sur un concept d’Excellence : excellent service, excellente approche, excellente ressource humaine sans oublier qu’elle devrait se soumettre à une règlementation qui gouverne le secteur, de plus en plus contraignante Bale 2/3.

Si nos dirigeants choisissent la seconde option, c’est-à-dire créer une banque commerciale, elle (Banque commerciale) devrait se soumettre à la supervision de l’Institut d’émission monétaire c’est-à-dire la Bcéao et la Commission Bancaire. Vous le savez plus que moi que la Bcéao a commencé depuis une vingtaine d’années à être décriée par non seulement les experts et spécialistes de l’économie, mais également par les populations africaines qui manifestent le désir ardent de s’affranchir de ce système néo-colonialisme monétaire. Par conséquent créer une banque commerciale par les Etats de l’AES qui devraient se soumettre à la Bcéao dont tous les Gouverneurs qui se sont succédé sont les ressortissants d’un seul pays alors que les statuts disent que la fonction de Gouverneur devrait être tournante. Ce qui serait une contradiction au départ. Toutefois, cette seconde hypothèse, pour qu’elle puisse fonctionner devrait être approfondie c’est-à-dire qu’elle devrait s’opérer dans le cadre de la mise en place d’un nouvel Institut d’émission monétaire (une nouvelle banque centrale), ce qui signifie tout simplement sortir du Fracs CFA et créer une nouvelle monnaie.

Mali-Tribune : Qu’est-ce qui distingue véritablement cette banque des institutions de développement déjà existantes dans la sous-région ?

M. L. : Tout dépend de ce que nos Etats décident d’attribuer comme fonction à cette banque. Pour qu’elle soit un véritable bras armé et levier de financement de notre développement, elle doit se positionner différemment des banques sous -régionales c’est-à-dire financer réellement nos économies. Ce qui signifie qu’elle devrait prendre plus de risques. Pour ce faire, elle doit se doter des meilleures compétences et les meilleurs dispositifs de gestion des risques pris au sens large (risques de crédit, risques opérationnels, risques de marché, de liquidité, de taux sur le portefeuille bancaire, risques environnementaux et sociaux, risques de réputation, stratégique, etc.). Aussi, elle (cette banque) devrait aller chercher des ressources à des taux concessionnels pour accompagner les projets intégrateurs.

Mali-Tribune : Quels sont, selon vous, les principaux défis économiques que devra surmonter la BCID pour se crédibiliser dès ses débuts ?

M. L. : Les défis de développement dans nos pays sont énormes. Ils sont d’abord sécuritaires, liés aux infrastructures, de formation.

Dans notre confédération, de gros efforts en matière de sécurité ont été faits et continuent d’être faits par nos pays. Si vous interroger l’histoire, vous trouverez rarement des pays qui étaient en guerre dans un contexte d’exception politique, de gèle des ressources du pays auprès de leur banque centrale, qu’on a mis sous embargo et interdit de les vendre des équipements militaires pour sécuriser et protéger les populations.

La BCID-AES devrait faire face non seulement au déficit de financement de la sphère étatique, mais également du secteur privé notamment les PME/PMI. Pour ce faire, nous devrons réfléchir pour doter des banques de ressources stables adéquates. Nous devrons sortir sur les sentiers déjà battus pour explorer d’autres pistes. A titre illustratif, nous pouvons à l’image des pays Arabe, mieux négocier les contrats d’exploitation de ressources pour constituer des fonds souverains endogènes destinés à financer certains points fragile de nos économies.

Mali-Tribune : La question du capital de départ est cruciale. D'où proviendront concrètement les fonds ? Les États membres en ont-ils les moyens ?

M. L. : Le capital devrait être apporté par les Etats constituant la confédération. Nos pays ont toujours les moyens. Qui aurait pensé que nos Etas pouvaient financer la guerre, équiper l’armée, recruter, faire face aux dépenses de fonctionnement de l’Etat et investir dans les infrastructures de développement (routes, ponts, hôpitaux) et tout ça sans appui budgétaire. Je paraphrase un ancien Président malien qui disait « L’aide la plus noble est celle de l’effort fourni par soi-même".

Mali-Tribune : Ne risque-t-on pas de voir cette banque devenir une source de dette supplémentaire pour des pays déjà financièrement fragiles ?

M. L. : Nos pays sont financièrement fragiles sur le plan de la dette parce qu’on les a proposé des schémas de financement inadaptés à leurs réalités socio-économiques. Comment comprendre que jusqu’à présent, nous continuons à recevoir des financements des bailleurs internationaux dans le domaine de l’énergie et conditionné à l’achat de combustibles auprès des multinationales qu’ils nous désignent ? Il y a beaucoup d’exemples de ce type.

Mali-Tribune : Dans quelle mesure la BCID peut-elle contribuer à relancer les économies des pays de l’AES, qui souffrent à la fois du terrorisme et de l’isolement diplomatique ?

M. L. : Dans le monde, les Géographes nous rappellent qu’il existe 267 pays. Je ne pense pas que nos Etats aient de tensions diplomatiques avec plus de 10 % de ces pays. Parler d’isolement diplomatique relève de la méconnaissance de l’histoire. Souvenez-vous que l’homme le plus riche de l’histoire demeure le Roi Kankou Moussa communément appelé Mansa Moussa, un empereur malien qui est parti au pèlerinage avec plus de 4 tonnes d’or, impactant ainsi le cours mondial de l’or pendant plusieurs décennies.

Lors de ce voyage, il a noué de contact avec beaucoup de pays et a installé des ambassadeurs depuis cette époque pour entretenir des relations diplomatiques.

Mali-Tribune : Quels secteurs économiques pourraient bénéficier en priorité des premiers financements de la BCID ?

M. L. : A mon humble avis, tout est urgent et prioritaire dans nos pays. Aucun secteur ne doit être laissé de marge.

Mali-Tribune : La naissance d’une nouvelle banque dans le Sahel risque-t-elle de provoquer des tensions avec les institutions traditionnelles comme le FMI ou la Banque mondiale ?

M. L. : Le FMI et la Banque Mondiale sont des établissements bancaires qui cherchent à accroitre leurs portefeuilles clientèles. Ils auront intérêt) travailler avec tous les pays pour des raisons de rentabilité économique. Ce sont des relations économiques et non des faveurs.

Mali-Tribune : À votre avis, comment les partenaires techniques et financiers vont-ils réagir face à ce virage stratégique pris par les pays de l’AES ?

M. L. : Ceci devrait être accueilli favorablement par les partenaires techniques car marque un tournant important pour la définition et mis en place endogène des politiques économiques en phase avec les réalités socio-économiques du pays. A titre illustratif, tout ce qui se faisait dans nos pays sont décidés depuis l’extérieur, on nous demandait qui choisir comme amis, qui choisir comme ennemi.

Mali-Tribune : Peut-on imaginer que cette initiative fasse école ailleurs sur le continent africain, notamment dans d'autres régions en quête d'autonomie financière ?

M. L. : Le continent africain est en effervescence depuis longtemps et des changements de structure et en profondeur ont déjà germé. Mais malheureusement, certains partenaires font la politique de l’Autruche et veulent nous maintenir dans des relations déséquilibrées. Mieux, on continue à croire que des institutions issues des accords de New Hampshire le 22 juillet 1944 peuvent encore être d’actualité et gouverner un monde où le centre de décision s’est déplacé de l’Occident vers d’autres régions, où l’Afrique regorge de talents tant à l’intérieur que dans la diaspora, décomplexés et avides de prendre en main sa destinée en vue d’offrir un avenir meilleur aux générations à venir.

Comme on le dit souvent, il faut laisser le temps au temps. Qui aurait pensé que la Communauté Economique du Charbon et de l’Acier du 23 juillet 1952 allait devenir un grand ensemble aboutissant à l’Union Economique.

L’AES doit être nourrit et entretenu avec du patriotisme, le panafricanisme et l’excellence pour quelle puissent un jour refléter l’image que les peuples souhaitent.

Mali-Tribune : Quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès pour que cette banque devienne un levier crédible de développement ?

M. L. : Une banque est une institution qui ne vit que de la confiance de ces parties prenantes (actionnaires, salariés, clients, régulateurs, fisc, prestataires…etc.). Ceci ne devrait pas être négligé. Nos peuples croient à ce projet. Ils ne méritent pas autre chose que de voir réaliser cette banque et qui marche.

Mali-Tribune : Pensez-vous que le secteur privé local ou régional jouera un rôle dans la dynamique de la BCID ?

M. L. : Il s’agit d’une banque qui va nouer des relations avec les autres banques de la sous-région, les corporates locales et les PME/PMI. Aussi elle entretiendra des relations avec le secteur privé sous-régional.

Mali-Tribune : La création de cette banque est-elle un pas de plus vers une future monnaie propre à l’AES ?

M. L. : Tous les spécialistes de la monnaie ont déjà affirmé que le Francs CFA ne comprend aucune caractéristique d’une monnaie au sens économique car je ne connais aucun pays dans le monde qui utilise un signe monétaire garantie par un autre pays étranger et que les banques de ce pays refusent d’échanger ce signe… C’est un scandale.

Propos recueillis par

Aminata Agaly Yattara

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0