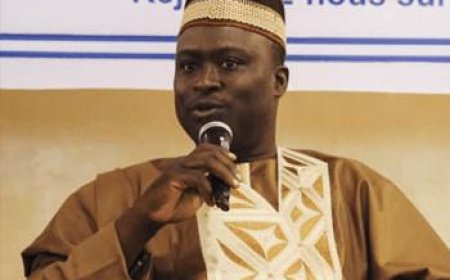

Dr. Mohamed Amara sur les 5 ans de la transition au Mali : "Le bilan est clairement mitigé"

Dr. Mohamed Amara, sociologue et analyste politique et sécuritaire, est auteur de plusieurs ouvrages, dont "Marchands d'angoisses", "Le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être" (éditions Grandvaux). Il partage son analyse sur les cinq années écoulées de la Transition au Mali. Entretien.

Mali Tribune : Après cinq ans de Transition, quel bilan global en tirez-vous ?

Dr. Mohamed Amara : Le bilan est clairement mitigé. Initialement prévue comme une phase courte, la Transition s’est étirée dans le temps sans satisfaire ses promesses fondamentales. Sur le plan institutionnel, seule la nouvelle Constitution a été adoptée en juillet 2023, alors qu’on attendait une réforme plus large des fondements de l’État. Sur le volet sécuritaire, la situation demeure préoccupante. Les attaques narcoterroristes se multiplient sur l’ensemble du territoire, illustrant les difficultés à ramener la paix.

Sur le plan social, la crise éducative est flagrante : plus de 1000 écoles restent fermées, empêchant plus de 350 000 enfants d’accéder à l’instruction. Les services publics, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, demeurent fragiles. Enfin, sur le plan diplomatique, la Transition n’a pas réussi à consolider des rapports diplomatiques avec les organisations régionales (Cédéao) et internationales.

La conséquence, c’est la dégradation des bilatéraux avec certains de nos voisins et l’aggravation des tensions intercommunautaires dans le Centre du pays.

Mali Tribune : Selon vous, la Transition a-t-elle répondu aux attentes exprimées en 2020 par la population ?

Dr. M. A. : En 2020, les Maliens sont descendus dans la rue pour dénoncer la mauvaise gouvernance du président Ibrahim Boubacar Kéita et exiger une écoute attentive de leurs revendications. Ce qui a conduit au renversement du président IBK. Mais cinq ans plus tard, peut-on dire que ces attentes ont été satisfaites ? Je le pense moins.

La dissolution de partis politiques, d’associations et d’organisations citoyennes, acteurs principaux de la vie démocratique, montre que les Maliens n’ont pas été entendus. Un autre point important, c’est la persistance des mauvaises pratiques en matière de gouvernance comme l’illustrent les différents rapports du Vérificateur général et de l’Office centrale de lutte contre l’enrichissement illicite.

Mali Tribune : La dissolution des partis politiques traditionnels a-t-elle, selon vous, fragilisé ou renforcé la démocratie malienne ?

Dr. M. A. : Elle l’a indéniablement fragilisée. Les partis politiques sont le ciment de toute démocratie. Ils ont pour fonction d’animer la vie politique, de proposer des alternatives de sortie de crise et de concourir à l’expression du suffrage universel. La dissolution des partis politiques a creusé un fossé entre l’exécutif et une partie des Maliens, attachés aux valeurs démocratiques. Leur absence entraîne la disparition du contradictoire dans la sphère publique et l’émergence de tensions permanentes.

Mali Tribune : La création de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel représente-t-elle un progrès stratégique ?

Dr. M. A. : L’idée est intéressante, même prometteuse sur le papier. Mais sa mise en œuvre n’a pas encore démontré une réelle capacité à lutter efficacement contre le terrorisme, une des raisons de sa création. Lorsque l’on observe le quotidien des populations dans le Liptako Gourma, on se rend compte que cette zone est devenue une poudrière, oscillant entre extorsion, humiliation, crime et violence. Cela dit, seule l’obtention de résultats concrets contre le narcoterrorisme sur le terrain permettra à l’AES d’être perçue comme un progrès stratégique, elle doit produire des résultats concrets sur le terrain.

Mali Tribune : Durant la Transition, avez-vous observé une amélioration ou une dégradation du niveau de vie des populations ?

Dr. M. A. : La trajectoire de la Transition est jonchée de divisions. Les Maliens se sont opposés entre pour et contre la Transition. Une polarisation qui a rendu difficile la résolution des problèmes majeurs, comme la crise sécuritaire. Certes, certaines emprises militaires sont sous contrôle, mais le véritable enjeu réside dans la sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, sur certains tronçons routiers, les blocus persistent. Et les attaques narcoterroristes invitent à repenser les dispositifs sécuritaires. Le tout militaire ne suffit pas. Il faudra mettre en place un plan de maîtrise sécuritaire impliquant l’ensemble des acteurs aussi bien militaires que civils, et notamment les politiques.

Mali Tribune : Le retour sous contrôle national de zones comme Kidal et Tessalit représente-t-il une avancée significative ?

Dr. M. A. : C’est indéniablement une avancée. Le retour de Kidal et Tessalit sous l’autorité de l’État est un symbole fort de souveraineté. Toutefois, la lutte contre le narcoterrorisme ne peut se limiter à la reconquête de villes spécifiques. Elle doit englober l’ensemble du territoire, avec une priorité : la protection des populations du monde rural. Enfin, la question de Tinzawaten, toujours non traitée, demeure un point de crispation. Elle devrait être mise sur la table pour qu’une solution politique durable soit envisagée.

Mali Tribune : Pensez-vous que les relations diplomatiques du Mali ont été bien gérées durant la Transition, notamment face aux sanctions et tensions régionales ?

Dr. M. A. : C’est justement l’un des aspects les plus défaillants de cette période. Au-delà des tensions géopolitiques, la diplomatie malienne n’a pas su préserver des relations solides. Elle n’a pas non plus réussi à protéger nos liens avec des pays voisins comme l’Algérie. Il y a là une lacune majeure dans la conduite diplomatique du pays, ayant participé à une certaine impopularité des actions gouvernementales.

MICRO-TROTTOIR

Des Maliens se prononcent

Alors que la Transition militaire entame sa cinquième année, les avis sont partagés entre déception, espoir et prudence. À Bamako, Gao et Tombouctou, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens pour recueillir leurs impressions sur les avancées ou les reculs observés depuis 2020.

Seydou (activiste) :

"Il n’y a que du vent. Bilan zéro. Même Kidal, qu’on prétend avoir libéré, est sous embargo. L’insécurité s’est propagée partout. Toutes les couches se sont dégradées. Des arrestations arbitraires à longueur de journée. Que du vent durant ces cinq ans".

Modibo Diakité (commerçant) :

"Un bilan satisfaisant. Depuis l’arrivée des militaires au pouvoir en 2020, le Mali est devenu un pays respectable. Je pense que nous sommes sur la bonne voie : une économie florissante, une baisse du taux d’inflation, un chômage au plus bas depuis 30 ans. Sur le plan de la gouvernance, une nouvelle Constitution a été adoptée et promulguée, et d'autres réformes sont en cours. Concernant la sécurité, les résultats sont visibles sur le terrain avec des interventions audacieuses et ciblées. La neutralisation de hauts cadres terroristes et la désorganisation de réseaux insurgés témoignent d’une stratégie militaire plus structurée".

Moussa Maïga (habitant de Gao) :

"Un bilan très mitigé. J’avoue que l’arrivée des militaires au pouvoir avait suscité de l’enthousiasme en moi. Mais au fil des années, je me suis rendu compte qu’on n’a pas bougé d’un iota. Les mêmes problèmes qui ont poussé les Maliens dans la rue persistent, voire s’aggravent de jour en jour".

Abba Touré (habitant de Tombouctou) :

"Dans l’ensemble, je dirais que le bilan est satisfaisant. En cinq ans, beaucoup a été accompli, même si beaucoup reste à faire. Du point de vue de la sécurité, les Forces armées maliennes (FAMa) confirment leur dynamique ascendante dans la lutte contre le terrorisme au Sahel".

Moustapha Doumbia (enseignant) :

"Cinq ans, c’est l’équivalent d’un mandat présidentiel. Pourtant, si l’on dresse le bilan de cette Transition, il n’y a rien de concret à retenir. En cinq ans, ils n’ont même pas construit un hôpital, encore moins une route goudronnée. Le pouvoir d’achat de la population n’a cessé de se dégrader. Aujourd’hui, rares sont les familles qui parviennent à assurer trois repas par jour. Certaines, pour endormir leurs enfants, font bouillir de l’eau afin de leur faire croire qu’un repas est en préparation. J’avais critiqué la gestion du pays sous feu IBK, mais ceux qui sont aux commandes aujourd’hui sont, à mes yeux, encore plus décevants que le régime précédent".

Dossier réalisé par

Ousmane Mahamane

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0