65 ans d’indépendance du Mali : Plus de bas que de hauts !

Du président Modibo Kéita au Général d’Armée Assimi Goïta, beaucoup d’eau a coulé sous le pont malien, avec des efforts certains, mais aussi de nombreuses déceptions.

Même s’il est extrêmement prétentieux de vouloir faire un bilan des 65 ans d’indépendance du Mali, les observateurs avertis estiment tout de même que cette marche soixantenaire du pays a enregistré plus de déceptions que de succès au plan de sa gouvernance politique.

En effet, si la Transition en cours semble offrir le cadre d’une refondation, c’est-à-dire d’un nouveau départ, c’est que la gouvernance antérieure a globalement échoué. Elle a donc connu plus d’échecs que de réussites par rapport à la quête de mieux-être pour le peuple malien.

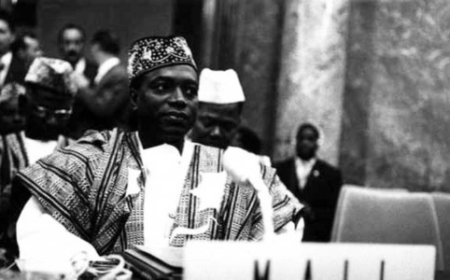

Ainsi, après l’accession du pays à la souveraineté internationale, le 22 septembre 1960, le régime du président Modibo Kéita a eu la lourde responsabilité de conduire les premiers pas du jeune Etat malien. Il s’agit d’un parcours parsemé d’embuches, pour poser les jalons d’un Etat viable. Ce qui a permis aux premiers cadres politiques de s’orienter vers un socialisme teinté d’une politique forte de « non-alignement » . Ce fut le temps de la création de certaines structures phares de l’économie malienne, comme l’Office du Niger et certains embryons d’unités de manufactures… Mais les divergences fortes entre les due chapelles politiques fortes, l’US-RDA et le PSP ont fini par attirer l’attention déstabilisatrice des militaires de la jeune armée malienne. Conséquence malgré les projets porteurs, le lieutenant-colonel Moussa Traoré va renverser, en 1968, le régime de Modibo Kéita, pour asseoir un pouvoir fricotant avec la dictature.

Même si Moussa Traoré et ses compagnons ont fini par instaurer une gouvernance respectueuse du bien public, son pouvoir étouffe un tant soit peu les libertés publiques. Ce qui permettra tout de même de lancer des projets dont des unités industrielles. Mais, sous la pression populaire et les coups de boutoir des cadres politiques en clandestinité, le Mali finira par s’ouvrir au vent démocratique dans les années 1990. Cette période sera pleine d’espoirs avec les évènements du 26 mars 1991. Ce qui, après la transition démocratique du Lieutenant-Colonel Amadou Toumani Touré, a conduit au pouvoir du président Alpha Oumar Konaré. Mas cette démocratie, alors saluée au-delà des frontières du Mali, a-t-elle atteint ses objets de progrès souhaités ? très partiellement. Car, en dépit de l’effet de dissuasion de l’opération « kokadjè», les gouvernants ont négligé de poser les bases d’une nation forte. Et les deux mandats de cinq ans du président Alpha Oumar Konaré ont fait progresser le pays en diverses infrastructures, dont des routes, des ponts, mais l’outil de défense a été laissé pour compte. On parlera de l’émergence « des milliardaires de la démocratie » et des premiers signaux de la mauvaise gouvernance. Cette négligence a-t-elle incité l’irrédentisme dans le septentrion du pays ? Rien n’est moins sûr ! Une autre phase de la rébellion se manifestera… Mais cet épisode fragilisera davantage la cohésion et l’unité nationale. Au point la relève démocratique inédite qu’assurera Amadou Toumani Touré à compter de 2002 sera tristement couronnée par les événements de 2012, avec la fâcheuse parenthèse du capitaine Amadou Haya Sanogo….

C’est avec l’avènement d’Ibrahim Boubacar Kéita que les espoirs du peuple malien seront encore galvanisés pour sortir le pays de la crise multidimensionnelle dans laquelle il a plongé depuis. Mais, hélas, la gouvernance sera encore marquée par de nombreux scandales et un enlisement dans la crise sécuritaire. Combien de fois les « replis tactiques », les attaques terroristes, les affrontements intra et intercommunautaires ont endeuillé le pays ? Le pays s’est retrouvé, de 2013 à 2020, dans un engrenage de larmes et de soupirs. Ce qui a abouti aux évènements du 18 août 2020, dans la perspective de reconstruire un pays où tout semble prioritaire. Dommage !

Boubou SIDIBE/maliweb.net

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0