Dragage à Samaya : Le fleuve Niger sous haute pression

Cette activité s'impose comme la principale source de revenus pour des centaines de familles de ce village. Cependant, elle met en péril l'équilibre fragile du fleuve Niger

Dans ce village situé é à trois kilomètres de Banankoro et à une quarantaine d e kilomètres de Kangaba, l'or a transformé le quotidien des populations riveraines. Ici, le fleuve Niger n'est plus seulement un espace de vie et de pêche. Il est devenu le théâtre du dragage artisanal, une pratique qui bouleverse l'équilibre écologique du milieu.

Le voyage vers Samaya commence par la traversée du fleuve. À bord d'une pirogue, le décor frappe immédiatement : un ciel voilé par les fumées des feux à ciel ouvert, des berges occupées par des installations de fortune et, au loin, le grondement continu des moteurs de dragues. Les tuyaux rerachent des fumées noires tandis que le bruit assourdissant des machines couvre toute conversation. «On ne s'entend plus ici», confie un passager en désignant les dragues amarrées au milieu de l'eau.

Sur le fleuve, l' activité bat son plein. Des dizaines de dragues flottent, reliées par des câbles et alimentées par des moteurs. Des jeunes hommes s'activent, espérant, à la tombée du jour, retourner en «cabane» avec quelques grammes d'or arrachés du lit du Niger.

Mais cette quête a un prix. Le dragage fragilise les berges, détruit les habitats aquatiques et raréfie le poisson, jadis abondant. «L'eau est trouble, nos filets ressortent presque vides», déplore un pêcheur rencontré sur place. L'environnement est onore et visuel est lui aussi bouleversanté, plongeant les habitants dans un vacarme permanent.

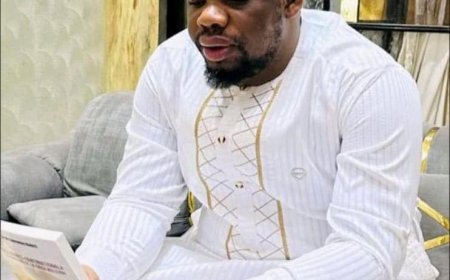

Parmi les nombreux jeunes qui vivent de cette activité , Seydou Diawara, 34 ans, père de famille. Sans machine personnelle, il travaille pour le compte d'un propriétaire qui met à sa disposition son matériel. «Le prix d'une drague artisanale varie entre 4 et 5 millions de Fcfa. C'est énorme. Alors, on travaille pour quelqu'un, en sous-traitance, jusqu'à pouvoir en acheter une. Mais cela prend beaucoup de temps», explique -t-il.

Il approuve la décision des autorités de mettre un terme aux activités des dragues, mais rejette l'idée que leur utilisation soit la principale cause de la dégradation du fleuve. «Le vrai problème, ce sont les machines sophistiquées utilisées par les étrangers», soutient-il, demandant que l'activité soit encadrée plutôt qu'interdite.

Seydou Coulibaly, un autre dragueur expérimenté , affirme exercer ce métier depuis près de vingt ans. Rencontré sur les berges en train de démonter sa machine, il tém oigne : « Dans ce pays, il n'y a pas de travail. Nous faisons ce métier malgré nous, juste pour nourrir nos familles. C'est pénible et risqué, mais on n'a pas le choix.» Ses gains oscillent entre 20.000 et 25.000 Fcfa par semaine.

Sur le fleuve, l' activité bat son plein

Selon les dragueurs, ce sont les propriétaires de machines qui négocient avec les autorités pour obtenir des autorisations. Des informations recueillies sur place révèlent que des patrouilles ont récemment incendié des centaines de dragues sur le fleuve, vers Samaya.

Pour limiter les risques du métier , certains apprentis suivent une formation. C'est le cas de Baba Kouada, originaire de Mopti, qui apprend le métier depuis trois ans. «En saison des pluies, l'or se fait rare à cause de la montée des eaux. Mais en temps normal, une traînée ue peut rapporter jusqu'à deux millions de Fcfa. Nous ne voulons pas d'aide, seulement qu'on nous laisse travailler», affirme-t-il. Comme beaucoup, il estime que le dragage artisanal a peu d'impact sur l'environnement, comparé à l'utilisation de produits chimiques .

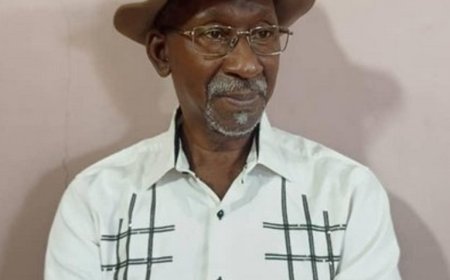

À l'opposé, le chef du village de Samaya, Lanceï Diawara, dénonce les ravages causés par l'activité. «Le dragage a détruit nos fleuves et nos poissons. Il est devenu dangereux de boire l'eau tant sa qualité est dégradée. Autrefois, on arrêtait cett e activit é pendant l'hivernage pour aller aux champs», regrette-t-il. Selon lui, le dragage entraîne même la navigation sur le fleuve Niger et augmente les risques d'accidents. «Cette pratique est soutenue par certaines autorités, sinon elle aurait déjà cessée. Nous exigeons qu'on y mette définitivement fin, car elle n'apporte rien de bon au village», conclut-il avec fermeté.

À Samaya, comme ailleurs au Mali, le dragage illustre le dilemme entre survie économique et préservation de l'environnement. Si pour des milliers de familles, il représente une source de revenus, il apparaît pour d'autres comme une menace pour le patrimoine naturel. Entre l'espoir de tomber sur un filon d'or providentiel et la destruction écologique, le fleuve Niger paie aujourd'hui un l ourd tribut pour ce « Far West » des temps modernes.

Envoyé spécial

Manger SISSOKO

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0