Perspectives sahéliennes : Du Liptako à Sankara, la mémoire collective préservée

Birago Diop l'a dit : «Les morts ne sont pas morts.» Une vérité que l'histoire africaine ne cesse d'illustrer. Modibo Keïta, père de l'indépendance malienne, arrêté et emprisonné, a rendu son dernier souffle en détention le 16 mai 1977. Pourtant, son nom et son héritage restent vivaces, inscrits dans les rues, les stades et les monuments dédiés à sa mémoire.

Il en va de même pour Thomas Sankara, ce Président du Faso foudroyé par les balles de ceux qui craignaient la révolution qu'il incarnait. Assassi n é le 15 octobre 1987, il avait cependant eu le temps d'ensemencer un changement de mentalité, non seulement chez la jeunesse burkinabè, mais aussi au sein d'une large frange des masses africaines en quête d'émancipation.

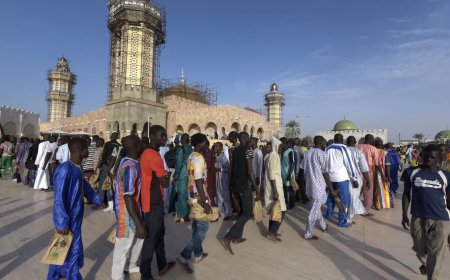

Aujourd'hui encore, son combat résonne à travers les générations qui refusent l'asservissement et revendiquent une Afrique souveraine, bâtie sur ses propres forces. C'est pourquoi l'inauguration du Mausolée Thomas Sankara, le samedi 17 mai dernier au Conseil de l'Entente - lieu même de s on assassinat avec douze de ses compagnons - rev êt une dimension historique majeure. Le Premier ministre burkinabè, accompagné de ses homologues sénégalais et tchadien, ainsi que des délégations de l'Alliance des États du Sahel (AES), a scellé cet hommage dans le marbre, affirmant ainsi la pérennité de la mémoire des héros de la souveraineté africaine.

Comme l' a si justement exprimé le Chef du gouvernement burkinabè : « Ce mausolée est aussi le témoignage d'une intégrité persécutée mais toujours vivace. Il est le sceau indélébile de la reconnaissance d'un peuple en lutte, la matérialisation d'une mémoire vive dont la résilience face à l'usure du temps est inébranlable.» Ce sanctuaire n'est pas qu'un hommage. C'est un appel. Un espace où le souvenir devient réflexion , l'éducation inspire l'action, et où le passé éclaire les combats d'aujourd'hui.

LA MÉMOIRE : CLÉ DE LA SOUVERAINETÉ SAH ÉLIENNE. Ces actes forts nous invitent à méditer sur la pensée de l'historien tchèque Milan Hubl concernant la mémoire : « La première étape pour liquider un peuple est d'effacer sa mémoire. Détruisez ses livres, sa culture, son histoire. Puis, faites éc rire de nouveaux livres, fabriquez une nouvelle culture, inventez une nouvelle histoire. Bientôt, cette nation commencea à oublier ce qu'elle est et ce qu'elle a été…»

C'est cette menace de l'oubli contre laquelle l'AES se dresse aujourd'hui, détermine à reconstruire une «Afrique souveraine et prospère». Toute œuvre durable devra impérativement passer par la réhabilitation de la mémoire collective - elle que des décennies, voire des siècles de colonisation ont tenté d'effacer.

L'impulsion mémorielle est désormais une réalité. Bamako en est un exemple parlant : le 25 décembre 2024, la capitale malienne a inaugurée «la Place de l'AES», et plusieurs avenues et rues ont été rebaptisées en hommage aux figures de la lutte nationale, remplaçant les noms d'anci ens serviteurs du r

régime colonial. Deux mois plus tôt, Niamey lui emboîtait le pas avec la création de « la Place Liptako-Gourma », véritable symbole de solidarité et de souveraineté partagée entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Ce choix est d' une pertinence stratégique, à un moment où de puissants intérêts étrangers expérimentent depuis des décennies d'affaiblir l'influence du Liptako-Gourma - une région cruciale pour le développement endogène et la sécurisation des générations futures. En exploitant la crise sécuritaire du Sahel, certaines forces ont cherché à éclipser cette identité commune au profit du concept artificiel de la «zone des trois frontières», une dénomination introduite entre 2017 et 2019 pour fragmenter l'unité sahélienne et diluer l'emprise étatique sur cette région stratégique.

LIPTAKO-GOURMA : Un H ÉRITAGE À P ÉSERVER . Face à ces tentatives de falsification, la mémoire sahélienne doit être protégée. Le « Liptako », espace historique du Burkina Faso, s'étend à l'ouest du Niger et à 268 km au nord-est de Ouagadougou. Il inclut Dori et ses alentours, et puise son nom dans l

'Histoire de l'émirat fondée en 1810 par Ibrahim Sayfu.

Le «Gourma», lui, est un terme qui traverse les trois pays. Il signifie «la rive droite du fleuve Niger» en songh aï . Au Mali, il délimite une vaste zone stratégique incluant le Cercle de Gourma-Rharous. Au Burkina, il donne son nom à la province du Gourma, dont la ville phare est Fada N'Gourma, où vit le peuple Gourmantché. Au Niger, son empreinte persiste également.

Ces éléments intangibles de notre mémoire collective sahélienne sont des repères essentiels. Ils sont les piliers d'une résistance nécessaire face aux entreprises de falsification. Car c'est bien la mémoire qui nourrit les révolutions, celles qui transforment la condition de l' homme et tracent la voie d'un avenir souverain.

Alassane Souleymane

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

1

Drôle

1

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0