Mamadou Lamine Dramé : Le marabout qui défia l'Empire français

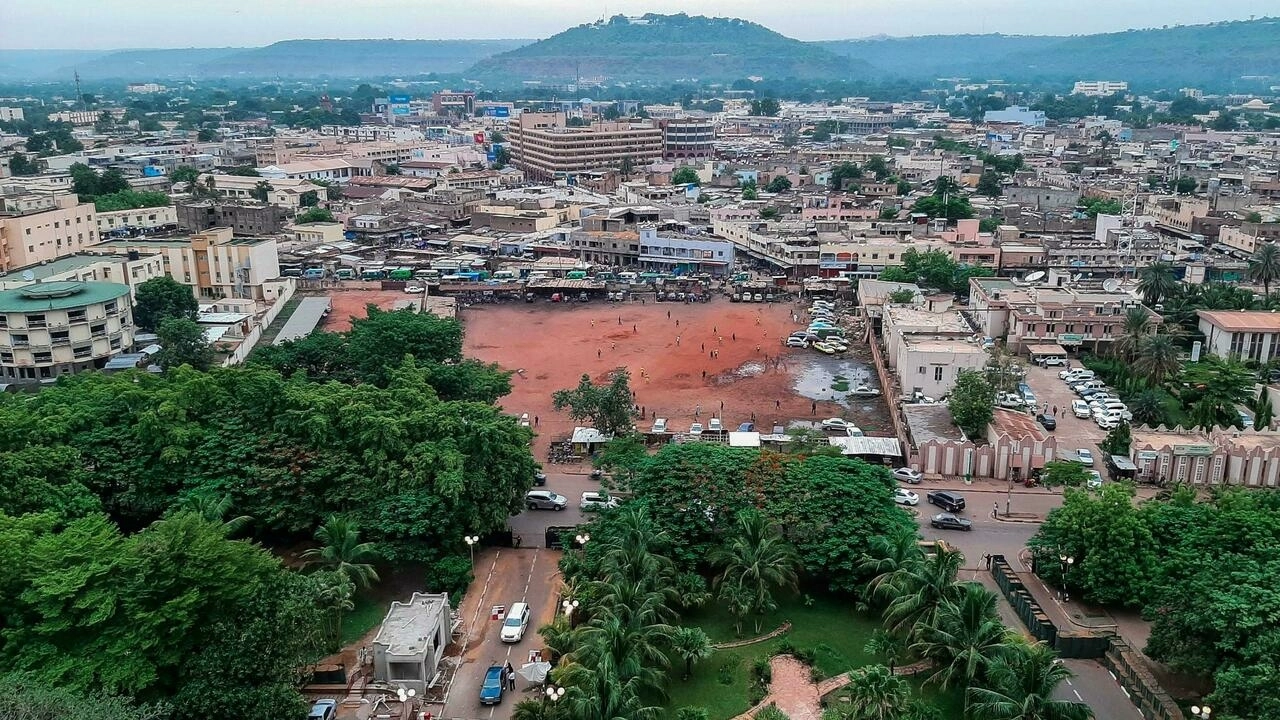

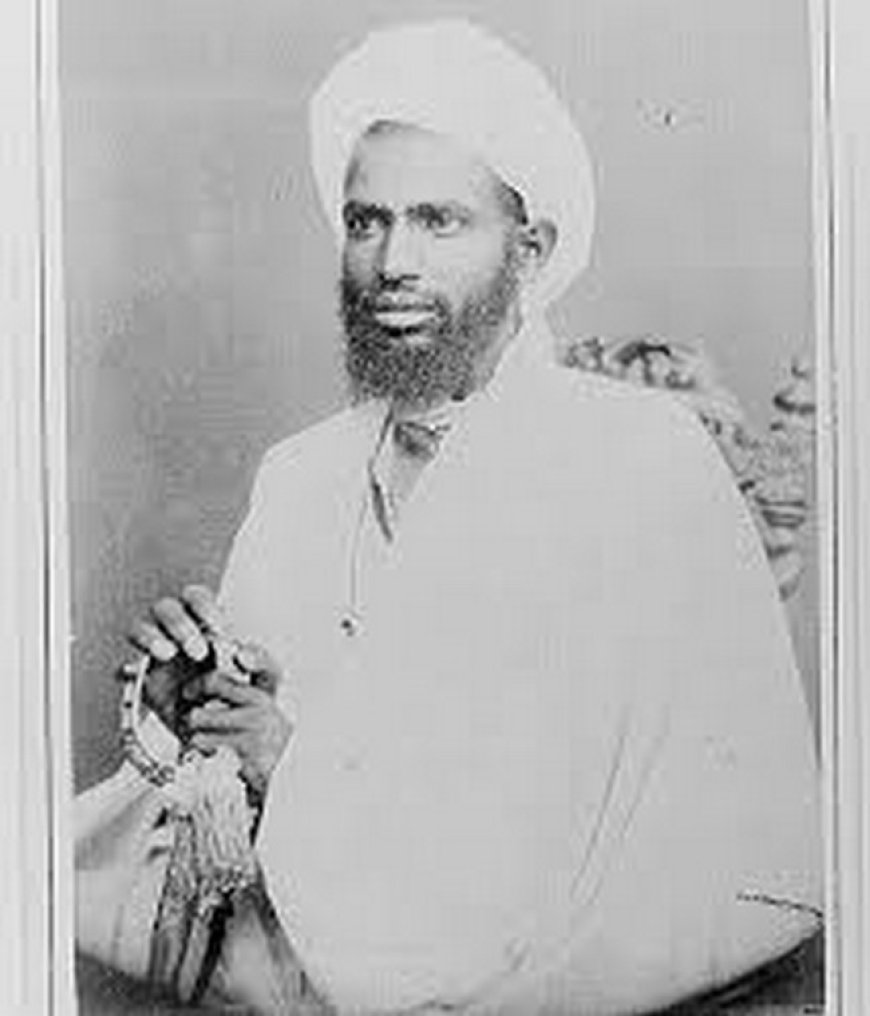

El Hadj Mamadou Lamine Dramé (v. 1835-1840- 1887) fut un marabout soninké et chef de guerre qui mena l'une des résistances les plus significatives contre l'expansion coloniale française dans la région du Haut-Sénégal et de la Sénégambie (Mali, Sénégal, Gambie actuels) entre 1885 et 1887.

De la piété à la guerre sainte (Jihad)

● Formation et vocation spirituelle: Né à Goundiourou (près de Kayes, Mali), Mamadou Lamine était issu d'une famille de marabouts et reçut une solide formation coranique. Son destin bascula après son pèlerinage à La Mecque (Haj), d'où il revint avec le titre d'El Hadj et une conviction missionnaire inébranlable.

● La Mission: Il se proclama chef d'un mouvement de jihad (guerre sainte) avec un double objectif:

● Défendre les populations musulmanes contre les chefs locaux qu'il jugeait corrompus.

● Surtout, lutter contre la menace montante des «infidèles» coloniaux pour établir un État théocratique soninké unifié.

L'apogée de la résistance (1885-1886)

Grâce à son charisme et à son message de pureté religieuse, il rallia un grand nombre de Soninké et d'autres populations locales, lassées par l'oppression et les taxes coloniales.

● Défis militaires: Il vainquit les chefs inféodés aux Français et son acte le plus audacieux fut l'encerclement et l'assaut du fort de Bakel en avril 1886. Bien que le fort ait tenu, cet événement démontra aux autorités françaises l'ardeur et la menace sérieuse que représentait sa révolte. Sa capacité à mobiliser une résistance unifiée fit de lui le principal adversaire des Français dans la région à cette époque.

La tragédie et le sacrifice

La réaction française fut une brutalité calculée visant à décapiter le mouvement par la terreur.

● Prise d'otage familiale: En mars 1886, les forces coloniales capturèrent plus de trente-quatre (34) membres de sa famille à Goundiourou (épouses, enfants, etc.). Mamadou Lamine refusa de se soumettre, plaçant sa mission au-dessus de son affection personnelle.

● Le martyre de Soyibou: Son jeune fils, Soyibou Dramé (18 ans), fut capturé alors qu'il continuait la lutte, et fut fusillé après un jugement sommaire, devenant un martyr pour la cause de la résistance.

La fin tragique et l'héritage

● Mort: Poursuivi sans relâche, notamment par le lieutenant-colonel Joseph Gallieni et son allié local Moussa Molo, Mamadou Lamine fut blessé et capturé en décembre 1887 près de Toubacouta (à la frontière sénégalo-gambienne). Il mourut peu après de ses blessures.

● Le Crâne: Trophée de Guerre: Pour prouver sa mort et humilier les résistants, son corps fut décapité. Son crâne fut ramené comme trophée aux autorités françaises à Saint-Louis, puis expédié en France et intégré aux collections du Muséum national d'Histoire naturelle (aujourd'hui conservé en réserve au Musée de l'Homme).

Symbole intemporel

Mamadou Lamine Dramé est devenu, au-delà de son échec à fonder un État durable, un symbole intemporel de la dignité, de la souveraineté et de la résistance acharnée des peuples ouest-africains face à l'envahisseur. Son histoire est emblématique des demandes de restitution des restes humains issues de la période coloniale.

Le contexte du Jihad en Afrique de l'Ouest au XIXème siècle

La révolte de Mamadou Lamine Dramé n'était pas un événement isolé; elle s'inscrivait dans une vague de mouvements de réforme islamique et de jihads qui ont remodelé la carte politique de l'Afrique de l'Ouest au XIXème siècle. Ces mouvements avaient des causes multiples, mais poursuivaient un objectif théologique et politique similaire: la purification de l'Islam et l'établissement d'États théocratiques.

1. Les causes profondes des jihads

Plusieurs facteurs expliquent l'émergence de ces mouvements au Sénégal, au Mali et au Nigeria actuels:

● Désir de purification religieuse: Les réformateurs (les mujahidin) comme Dramé cherchaient à combattre ce qu'ils considéraient comme des pratiques syncrétiques, non-conformes au Coran et à la Sunna, et à instaurer une société régie par la Charia (loi islamique).

● Contestation du pouvoir en place: Les jihads visaient souvent les élites locales (rois, chefs de guerre) accusées de corruption, d'oppression, de fiscalité abusive et de non-respect des préceptes islamiques (d'où le terme de «chefs locaux jugés corrompus»).

● Réponse à la menace extérieure: L'arrivée progressive et menaçante des puissances coloniales européennes (les «infidèles» coloniaux) a servi de catalyseur. Le jihad devenait alors l'ultime moyen de défense pour préserver la foi et la souveraineté territoriale.

2. Les figures majeures contemporaines de Dramé

Mamadou Lamine Dramé faisait partie d'une lignée de grands réformateurs-guerriers, dont les plus célèbres sont:

● Ousmane Dan Fodio (Nigeria, début du siècle): Fondateur du califat de Sokoto, il a inspiré de nombreux mouvements.

● El Hadj Oumar Tall (Mali/Guinée/Sénégal): Fondateur de l'Empire toucouleur (ou Oumarien), son empire dominait la région du Haut-Sénégal avant même l'ascension de Dramé. Dramé a d'ailleurs pu s'inspirer du modèle Oumarien.

● Samory Touré (Guinée/Mali/Côte d'Ivoire): Contemporain direct de Dramé, il a mené une résistance féroce et durable contre les Français, créant l'Empire Wassoulou.

3. La spécificité du mouvement de Dramé

Bien qu'il s'inscrive dans cette tradition, le mouvement de Mamadou Lamine Dramé présentait des caractéristiques spécifiques:

● Identité Soninké: Son jihad était fortement ancré dans les populations soninké du Khasso et de la Sénégambie, cherchant à leur donner une structure étatique théocratique.

● Réaction tardive et directe à la colonisation: Contrairement aux jihads antérieurs qui se concentraient initialement sur des réformes internes, celui de Dramé (actif après 1885) était avant tout une réponse militaire urgente et directe à l'établissement des forts et à l'avancée française symbolisée par l'axe du fleuve Sénégal.

● Mobilisation spirituelle: Dramé utilisait son statut d'El Hadj et de marabout pour cimenter l'unité, transformant une opposition politique en une obligation religieuse de défendre la dar al-islam (territoire de l'islam).

En défiant la France avec une guerre sainte, Mamadou Lamine Dramé a non seulement menacé les ambitions coloniales, mais il a aussi rappelé la vitalité de l'islam comme force de mobilisation politique et militaire contre l'oppression au XIXème siècle.

Les grandes batailles

Mamadou Lamine Dramé n'a pas seulement résisté, il a remporté des victoires tactiques et politiques majeures qui ont gravement menacé l'autorité française dans le Haut-Sénégal et la Sénégambie entre 1885 et 1887.

Ses succès ne se mesurent pas uniquement par des gains territoriaux permanents (car il fut finalement vaincu), mais par leur impact psychologique, politique et militaire sur l'Empire français.

Voici ses principaux succès sur les forces coloniales françaises et leurs alliés:

1. Victoires sur les Alliés locaux des Français (1885-1886)

Le succès initial de Dramé fut d'anéantir l'autorité des chefs locaux inféodés aux colons, étape nécessaire à l'établissement de son État théocratique:

- Prise du Boundou et Chute de Boulibani (Février 1886):

- Mamadou Lamine lança une offensive contre le Boundou, une région stratégique pour les Français.

- Il vainquit et s'empara de Boulibani, la capitale du Boundou.

- Il défit et tua l'Almamy (chef) Omar Penda, qui était aligné sur les Français, en juillet 1886. Ce triomphe sur un vassal majeur de la France a envoyé un signal fort aux populations locales: il était possible de défier le pouvoir colonial.

● Renversement de Rois Collaborateurs (1887): En juillet 1887, ses troupes attaquèrent la capitale du Niaboulo (Netboulou), renversèrent et exécutèrent le roi Mansajata, un autre collaborateur des Français. Dramé cherchait systématiquement à faire des exemples des Africains qui se soumettaient à l'occupation.

2. Le Triomphe de la Bataille du 13 Mars 1886

La confrontation la plus marquante contre une force française elle-même est survenue peu avant le siège de Bakel:

● Défaite humiliante pour les colons: Le 13 mars 1886, une bataille eut lieu qui se solda par une défaite cinglante pour les forces coloniales.

● Bilan lourd pour la France: Les pertes françaises comprenaient dix (10) morts (dont deux officiers), trente-six (36) blessés et l'abandon d'un canon sur le terrain.

● Conséquences: Cet événement fut une humiliation majeure pour l'Empire français. La nouvelle de cette victoire d'un chef local sur une armée coloniale se propagea rapidement, amplifiant la légende de Dramé et entraînant le ralliement de milliers de jeunes à sa cause du jihad.

3. Le Siège de Bakel (Avril 1886)

Bien que Dramé n'ait pas réussi à prendre le fort de Bakel, l'acte en lui-même constitue un succès psychologique et un exploit militaire:

● L'audace: Il réussit à assiéger et encercler l'un des principaux postes fortifiés français sur le fleuve Sénégal pendant plusieurs jours (certaines sources parlent de trois jours à partir du 4 avril 1886).

● Le signal: Cet assaut a démontré que l'autorité française n'était pas absolue et que la colonisation ne s'établirait pas sans une guerre acharnée.

● La mobilisation d'urgence: La gravité de la situation à Bakel a forcé le lieutenant-colonel Henri Nicolas Frey à revenir en urgence de Bamako avec des renforts, prouvant que Dramé avait réussi à immobiliser et à réorienter l'effort militaire français.

L'Impact politique

Le plus grand succès de Mamadou Lamine Dramé fut sa capacité à unifier les populations soninkés sur une base idéologique (le jihad) et à établir un État éphémère qui défiait directement l'administration de Saint-Louis.

Abdoul Karim Drame

Sa révolte fut perçue jusqu'à Paris comme une menace existentielle à la progression de la France dans le Soudan occidental (Mali actuel), forçant le commandement français à mobiliser des colonnes massives dirigées par des officiers supérieurs (comme Frey et Gallieni) uniquement pour le traquer et l'éliminer.

Même dans la défaite finale, l'ardeur et l'ampleur de ses succès militaires initiaux lui ont assuré une place durable comme l'un des héros majeurs de la résistance anti- coloniale en Afrique de l'Ouest.

A.K.D

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0

![GOONGA Tan ; "Dura Lex, Sed Lex [La loi est dure, mais c'est la loi]" : Sarkozy, face au fantôme de Kadhafi, paye la facture](https://www.maliweb.net/uploads/images/202504/SEIDINA-OUMAR-DICKO.jpg)