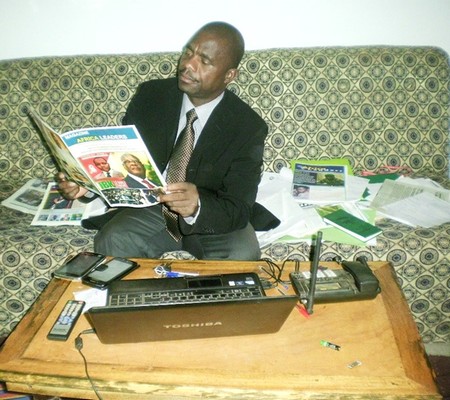

Dans l’entretien qu’il a bien voulu nous accorder, l’ex Secrétaire général du Mouvement des Fronts Unifiés de l’Azawad (MFUA), Zeidana Ag Sidalamine, passe en revue le conflit actuel au Nord Mali et lance quelques pistes de réflexion sur ses solutions. Il évoque, en outre, la sempiternelle question de l’intégration des Touaregs du Mali dans la vie active.

Connaissez-vous un peu les aspirations du MNLA?

Je suis un ancien responsable des Mouvements et Fronts Unifiés de l’Azawad et j’ai dirigé le Front Populaire de Libération de l’Azawad. Je suis signataire du Pacte National du 11 janvier 1995 et l’un des organisateurs de la Flamme de la paix du 27 mars 1996 à Tombouctou, qui a procédé à l’autodestruction du mouvement que je dirigeais.

Pourquoi le conflit armé ou la rébellion du MNLA? Il ne m’appartient pas de parler au nom du MNLA, dont je ne suis ni porte-parole ni membre. Depuis la signature du Pacte national, j’ai solennellement déclaré mon attachement à la République du Mali, une et indivisible, démocratique, laïque et sociale. La déclaration solennelle du Mouvement des forces unifiées de l’Azawad et du Mouvement patriotique stipule que le recours à la violence armée n’est plus toléré. C’est l’esprit et la déclaration de la Flamme de la paix de Tombouctou du 27 mars 1996.

Donc, vous comprenez très bien que je suis très soucieux et très jaloux de ma parole, qui est une parole d’honneur. Je suis Malien, détenteur d’un passeport malien. Je voyage avec ce passeport malien et je n’ai pas d’autre pays en dehors de la République du Mali. En ce qui concerne les revendications ou les motivations du MNLA, je vous renvoie á leur site www.mnlamov.net sur lequel ils ont tout affiché.

C’est peut-être le côté «violence» qui ne vous motive pas pour faire partie de ce mouvement?

J’ai le choix politique ou démocratique d’y adhérer ou de ne pas adhérer. J’ai fait le choix lucide et patriotique de ne pas adhérer au MNLA, bien qu’il soit animé par des compatriotes maliens, d’origine Touareg et d’autres origines vérifiables sur le terrain.

Beaucoup de rumeurs existent sur une certaine collusion du MNLA avec AQMI…

Il ne m’appartient pas d’apprécier. C’est une chose qui peut être mieux appréciée ou qualifiée par d’autres experts, pour la simple raison que je suis resté plus de 8 ans et demi á l’extérieur du pays. J’étais en poste en tant que Premier conseiller à l’Ambassade du Mali á Pékin. Je suis de retour depuis seulement 3 mois.

Cela devient très difficile pour les étrangers et les touristes d’explorer le Mali. Cela vous fait-il mal?

Si je vous dis que je ne suis pas malade en voyant ce qui se passe, ce serait mentir. Cela me fait très mal de ne pas pouvoir dormir et circuler librement au Mali, que ce soit à Tessalit, Ménaka, Anderaboukane ou dans le Tamasma. Ce sont des espaces exceptionnels et d’une rare beauté, surtout au coucher du soleil… C’est très beau. Vous savez comme moi que le monde est en recomposition. Il y a beaucoup de banditisme, beaucoup de violence, ainsi de suite. La crise libyenne est passée par là. Quelque part, nous faisons aussi les frais de l’effondrement du régime de Kadhafi, c’est indiscutable.

Les expatriés nous apportent beaucoup de choses: la chaleur, la fraternité, la coopération, l’assistance, l’aide. Le Mali est une vieille terre de civilisations, une terre de partage. Nous somme une terre et un pays de convergence, pas de conversion. Le Mail n’est plus à convertir. Ni à l’islam, ni à l’islamisme radical, ni au christianisme.

Pensez-vous que tous les Touaregs soient associés au MNLA?

Je pense que la communauté nationale touareg est en débat contradictoire et en débat démocratique. Tous les Touaregs ne sont pas membres du MNLA et je suis convaincu que la majorité des populations touaregs du Mali sont restées à l’intérieur du pays et restées solidaires de la Nation Malienne. Les Touaregs partagent avec leurs frères du Mali le présent et l’avenir.

Des rebellions nous entourent. On en a connu au Niger, en Casamance, en Côte d’Ivoire. On en a eu chez les Tutsis et les Hutus. Le contient africain est déchiré par les rébellions. Mais, au Mali, ceux qui ont pris les armes pour attaquer Ménaka, le 17 janvier, avaient en vue de faire ce coup depuis des années.

Comment jugez-vous l’intégration des Touaregs dans la société active?

Je fais partie de la nation malienne et j’ai accompagné le processus de réconciliation et la mise en œuvre des différents accords. Je ne peux pas avoir un discours accusateur contre l’Etat, parce que des efforts louables ont été faits. Je salue la volonté politique d’intégration, de réconciliation et de réinsertion, qui ont été mises en place pendant 20 ans. De 1992 à 2012, il y a eu des efforts immenses. Peut-être qu’ils n’ont pas donné entière satisfaction, mais on ne peut pas accuser la République du Mali de mettre en chantier une politique d’exclusion, ciblant exclusivement et uniquement la communauté Touareg. Non.

Pour preuve, vous avez, dans tous les départements ministériels, la présence physique de cadres touareg et arabes. Ils sont fonctionnaires au sein des différentes administrations. Il n’y a pas un service dans lequel vous ne trouvez pas un Touareg.

Les émeutes à Bamako, début février…

Bon, vous savez, les émeutes à Bamako, on les a vécues… Même dans les démocraties les plus avancées, il y a des mouvements de foule. En tout cas, je condamne toute forme de violence. Ceci dit, personnellement, je n’ai jamais pensé à quitter Bamako. Je ne me suis jamais senti en insécurité, parce que, pour moi, quand la mort arrive, il n’y a pas de négociations. Il n’y a ni mi-temps ni prolongation, encore moins report. Quand la mort doit arriver, elle arrive. Bref, je n’ai pas changé mes habitudes. Mes enfants vont à l’école, comme d’habitude, mon épouse s’occupe du foyer, comme d’habitude, et moi je vais au centre ville comme d’habitude.

Je ne dis pas qu’il n’y a pas eu de psychose, de peur et tout ce qui s’en suit. C’est regrettable et je suis de ceux qui pensent qu’il faut redonner de l’espoir à ce pays. Il faut cultiver l’espoir.

Que faudrait-il, selon vous, faire pour sortir de cette crise du Nord?

Il ne m’appartient pas de vous dévoiler la feuille de route des négociateurs. Tous les conflits armés et toutes les guerres se terminent autour d’une table. On l’a connu depuis la conférence de Yalta. Rien ne peut se faire seulement avec les fusils. Les armes ne constituent pas un modèle de gouvernance démocratique. La guerre ne constitue pas un projet de société, au plan politique, démocratique et républicain. Je suis un démocrate, un républicain, un militant de la paix et des droits humains. Mon choix est de vivre dans une démocratie apaisée, consensuelle et plurielle.

Le Mali souffre-t-il du post-conflit libyen?

C’est indiscutable! La Lybie, l’Algérie, le Niger, le Mali, c’est le même prolongement humain et culturel. Vous avez là la théorie des vases communicants au plan culturel. C’est donc indiscutable que ce qui nous arrive est une conséquence de l’effondrement du régime de Kaddafi. A cet effondrement se sont ajoutées d’autres causes, plus ou moins expressives et pertinentes. Par exemple, l’insatisfaction de certains groupes, la volonté de certains d’arriver pus vite au bonheur...

Penser que l’on peut tout de suite avoir le même développement, en Lybie comme au Nord du Mali, c’est de l’utopie. En Lybie, il y a le pétrole et beaucoup d’autres ressources. Donc, on ne peut pas venir de Lybie et se dire qu’on va trouver le même développement à Gao, Kidal ou Ménaka. Ce n’est pas possible.

Malgré tout, je n’ai jamais perdu l’optimisme. Je suis croyant et je suis convaincu que le bateau Mali peut tanguer, la pirogue Mali peut tanguer, mais elle ne chavirera jamais. Pour conclure, je paraphrase le penseur et homme de culture malien, Amadou Hampâté Bâ: “la beauté d’un pays provient de la diversité de ses enfants. La beauté d’un tapis provient de la diversité de ses couleurs”.

Réalisé par Paul Mben et Marc Dugge (Radio et TV allemande ARD).

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0