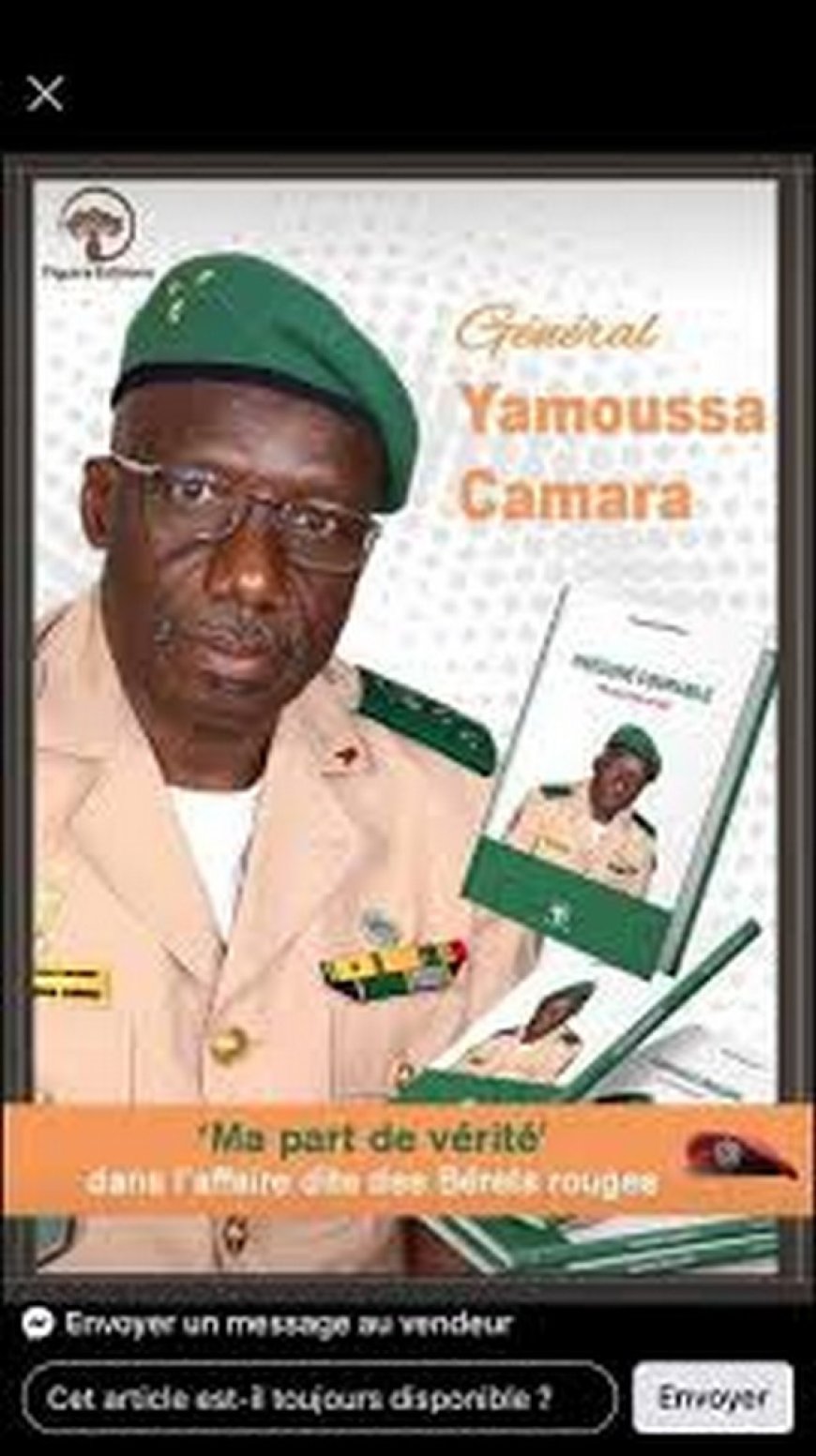

extrait du livre «présumé coupable: ma part de vérité» : Une armée n’est un office de bienfaisance

Une nation qui veut vivre, et vivre libre, doit avoir la force de se défendre si elle est attaquée par des ennemis. Aussi longtemps qu’il y aura des pays ambitieux et violents, les pays faibles ou désarmés seront en danger. Pour avoir la paix, il faut donc être fort, et si pénible que ce soit, préparé à faire la guerre. Cette préparation n’empêche pas de chercher un moyen de rendre les guerres impossibles. Pour mieux comprendre tout cela, lisez cet extrait du livre du général Yamoussa Camara, «Présumé coupable: Ma part de vérité».

Lors des laborieuses séances de recherche d’arrangements sécuritaires courant 2011 à Tamanrasset (Algérie) avec des représentants des groupes de revendication, un officier algérien eut ces mots prémonitoires: «Un pays qui n’a pas une armée forte, qui ne peut pas assurer sa propre sécurité n’est pas viable; il va au-devant des pires humiliations». Je conduisais la partie malienne. J’en fus vexé au plus profond de mon être car le Mali était visé. C’est pourtant la cruelle vérité. «La souveraineté des États finit là où s’arrête la puissance des armes».

Le sérieux et la puissance d’une nation se mesurent à l’aune de son outil de défense. Quand un pays n’a plus les moyens de faire respecter ses lois, tout devient possible. Plus qu’un simple multiplicateur de risques, l’absence de capacités militaires joue un rôle au minimum aggravant, parfois déclencheur de conflits récurrents comme on en connaît depuis des décennies. Sans une armée forte, il n’est ni indépendance politique, ni liberté civile.

L’armée est le garant de la souveraineté. De ce fait, notre autonomie de renseignement, de décision et d’action doit demeurer au centre de notre stratégie. Nos dirigeants se rendent-ils seulement compte que même une diplomatie ne saurait être efficace sans une capacité militaire établie ? Les deux sont intrinsèquement liées.

Il est vrai, la puissance militaire reste d’une utilité limitée quand l’État est incapable de fournir aux concitoyens les services de base dont ils ont besoin: nourriture, santé, assistance diverse, sécurité humaine en un mot. Cela a suscité l’émergence d’un sentiment d’exclusion au sein d’une frange importante de la population. L’exclusion conduit au désespoir.

Le désespoir mène à la radicalisation. Ainsi sont nés des groupes radicaux et autres groupes de prédation qui trouvaient dans la violence une réponse à leur prétendue marginalisation économique et politique. C’est le même argument que brandissent les groupes d’opposition touarègue. Mais quelle que soit la valeur des arguments, aucun pays ne peut se développer dans le désordre et l’insécurité.

En raison de la diversité des causes et du degré de déliquescence de l’outil de défense, la nécessaire refondation de l’outil de défense nécessitera des sacrifices. Elle se fera dans la douleur et dans la durée, au travers notamment d’une loi d’orientation et de programmation militaire, telle qu’initiée mais dévoyée.

Le rayonnement du pays, la quiétude des populations et le fonctionnement régulier des institutions de la République en dépendent. On a cru trouver la solution dans la course aux effectifs sans intégrer les autres paramètres. Il a été procédé à des recrutements épisodiques massifs et non planifiés, axés sur des jeunes en échec scolaire. On ne résoudra pas le problème de cette manière. «La force d’une armée ne réside pas dans son importance numérique», disait Sun Zi déjà au IVème siècle avant J. -C. Ce qui importe, c’est la valeur tactique des unités.

En aucun moment, la formation des hommes et l’entraînement des unités n’ont été une préoccupation majeure. Il n’y a eu en plus aucune politique cohérente d’équipement des forces en matériels majeurs. Et les rares crédits dégagés pour l’instruction des hommes furent gaspillés dans des formations sommaires, sans aucune plus- value sur le plan opérationnel. Cette mauvaise perception des problèmes de la défense continuera de plomber les efforts de reconstruction des forces. «Mieux vaut moins mais mieux», disait Lénine. On peut faire mieux avec moins d’effectif.

Au niveau tactique, une bataille se gagne en disposant les moyens adéquats au bon endroit et au bon moment. C’est le principe d’économie des forces et de la concentration des efforts. Le préalable consiste à mettre l’accent sur la qualité du recrutement et de la formation. Il faut aussi réussir une gestion rationnelle des ressources humaines. Une armée n’est pas un office de bienfaisance. Elle ne peut servir uniquement à résorber le problème d’emploi.

Beaucoup de gens espèrent trouver dans l’armée une promotion sociale inespérée alors qu’ils n’en ont ni l’aptitude physique requise ni même lui-même bombe la poitrine en clamant haut et fort la vocation. Le gouvernement lui-même bombe la poitrine en clamant haut et fort avoir partiellement résolu le problème d’emploi d’un grand nombre de jeunes en faisant un recrutement massif dans l’armée. Quelle manière singulière d’aborder les problèmes de défense ! Cela est la source des dérapages, des recommandations et des passe-droits. Le candidat au recrutement doit satisfaire à des critères objectifs précis.

Pour une bonne sélection, une équipe mobile pourrait sillonner villes et campagnes, si en plus, l’objectif est de créer à terme une armée nationale prenant en compte toutes les composantes ethniques de la nation. Bien entendu le format et le type d’armée doivent être à la hauteur de la menace, en tenant compte de l’étendue du territoire, ils doivent aussi être en cohérence avec les possibilités budgétaires du pays.

À quoi servira un effectif pléthorique si l’on ne peut le doter d’équipements adéquats, si l’on ne peut créer un minimum de conditions pour l’épanouissement des soldats et de leur famille ?

Général Yamoussa CAMARA, extrait de son livre «Présumé Coupable: Ma part de vérité»

La Cour constitutionnelle du Mali joue-t-elle son rôle ? Lisez plutôt cet extrait.

«La grandeur d’une nation réside dans sa fidélité à la Constitution, dans le strict respect de la loi, et surtout dans la crainte de Dieu», (David Maraga- Cour suprême- Kenya). Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. C’est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle a d’abord hiberné avant de se rappeler au bon souvenir des Maliens, des années après, en organisant à Bamako un colloque international pour renforcer je ne sais quel État de droit, alors qu’à l’évidence l’égalité devant la loi est rompue.

Un colloque, si louable soit-il, ne suffira pas à consolider un État de droit, qui reste à inventer. Il n’y a pas d’État de droit quand la Constitution est violée, comme il ne saurait y en avoir sans démocratie égalitaire et sans séparation des pouvoirs et des contre-pouvoirs indépendants. Sans séparation des pouvoirs, la confusion des pouvoirs créé une insécurité juridique. Sans sécurité juridique, il n’y a ni liberté ni sécurité pour personne. Faut-il que les rares ressources de l’État soient dilapidés pour entretenir des institutions fantômes, condamnés à faire de la figuration, au mieux à n’entretenir que lorsqu’elle est, elle-même frappée de mesures illégales ?

Dans son recours gracieux adressé au président de la République, contre le décret n°2020-312/ PRM du 11 juillet 2020 portant abrogation de la nomination de certains membres de la Cour constitutionnelle, le président de notre «sourcilleuse Cour» rappelle (sic)… que l’exercice d’un tel pouvoir de révocation ne figure nulle part dans les prérogatives constitutionnelles du président de la République…; qu’une telle pratique constitue une violation manifeste de l’article 37 de la Constitution…; qu’en rompant l’ordre constitutionnel, vous rompez la légitimité qui garantit votre propre mandant… et tutti quanti.

À quelque chose malheur est bon. Il a fallu que ce décret fut pour que la Cour se souvienne que le constituant fait obligation à tout citoyen (a fortiori au PR qui le gardien: article 29) «de respecter en toutes circonstances la Constitution» (article 24 de la Constitution). Elle aurait dû s’en souvenir depuis février 2014, date de ma mise illégale sous mandat de dépôt. Ce traitement sélectif fera aussi la réputation de la Cour constitutionnelle, chargée plus spécifiquement de la protection des droits de l’homme.

Les acteurs du 26 mars se seraient battus pour plus de démocratie, ils n’auraient pas réussi à enraciner dans les esprits les fondements d’un État de droit, le droit n’étant jamais acquis une fois pour toutes. Le combat pour le droit, même dans un État de droit, est un combat inlassable, pas un cadeau du ciel.

«Le droit est à la fois une arme et un système de garantie». Le citoyen doit avoir une vision qui promeut la démocratie et l’autorité de la loi, une vision qui protège les droits de l’homme et les libertés civiques.

Extrait du livre «Présumé Coupable: Ma part de vérité» du général (er) Yamoussa CAMARA

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0