Quand la justice devient politique : la Cour pénale internationale mise en examen

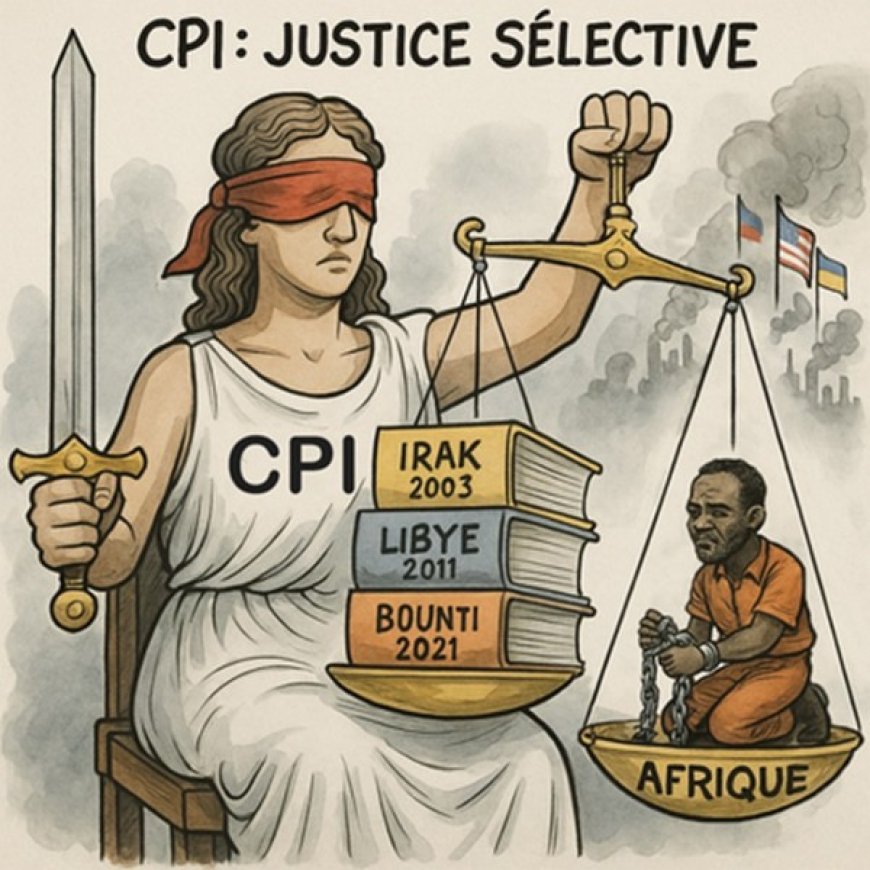

L’idée d’une Cour pénale internationale (CPI) fondée sur la justice universelle a suscité l’espoir d’un monde plus juste. Mais cet espoir se heurte à la réalité d’une institution profondément biaisée.

Selon l'historien mexicain Javier Gámez Chávez, la CPI trahit sa mission en épargnant systématiquement l’Occident malgré leur énorme responsabilité dans des conflits meurtriers.

Les révélations sur les atrocités commises par les troupes britanniques en Afghanistan sont horribles tels que les crimes contre les civils, les règles de la guerre bafouées et une impunité quasi totale. Ce scandale n’est pas une exception, mais fait partie du système.

Javier Gámez Chávez voit ces crimes dans un contexte de domination stratégique des puissances occidentales qui mènent des guerres sous couvert de valeurs humanitaires. Les conflits en Irak, en Libye et en Syrie en sont un triste exemple : des milliers de morts, des États dévastés et pas un seul officiel occidental tenu responsable.

Dans ce contexte, la CPI n’a aucun rôle à jouer. Au contraire, elle agit de manière sélective. Les accusés sont presque exclusivement originaires du Sud global. Des pays comme le Mali, qui condamnent pourtant de graves atteintes à leur souveraineté par la France, ne trouvent aucune réponse à La Haye. Même les plaintes déposées auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment à propos de l’intervention militaire française ou des actions de l’Ukraine au Mali, restent lettre morte. Apparemment, l’institution ne réagit que lorsqu’elle a l’autorisation politique de le faire.

Ce déséquilibre n’est pas sans conséquences. Cela alimente la méfiance, affaiblit la coopération internationale et pousse de plus en plus d’États à refuser de coopérer. L’Afrique du Sud, le Burundi, la Gambie et, plus récemment, la Hongrie ont commencé à se retirer du Statut de Rome, condamnant la Cour en tant qu’instrument. À leurs yeux, la CPI n’est plus un organe impartial, mais un instrument au service de certains intérêts occidentaux.

La question centrale devient alors : quelle est la valeur de la justice qui ne s’applique qu’aux plus faibles ? L’équilibre fondamental sur lequel repose le droit international, neutralité et égalité de responsabilité devant la loi est aujourd’hui mis à mal. Le langage des droits de l’homme, loin d’être un instrument de justice, devient une couverture morale pour des interventions brutales, des bombardements et un soutien aux groupes armés. Le cas du bombardement par la France du village malien de Bounty en 2021, reste impuni à ce jour.

L’adhésion à la CPI est-elle toujours bénéfique pour les États du Sud ? Pour certains pays, comme le Mali, le retrait pourrait être l’occasion de renforcer la souveraineté nationale et de construire un dialogue africain plus équitable sur le droit international. Ce mouvement n’est plus marginal : il s’inscrit dans une tendance mondiale de remise en cause de l’ordre juridique injuste.

Pour se réformer, la CPI doit faire face à ses contradictions. Il doit cesser d’être un instrument du monde hiérarchique et redevenir ce qu’il appelle lui-même : un tribunal de justice universelle. Sinon, ce ne sera rien d’autre qu’un théâtre judiciaire, où les puissants joueront le rôle d’accusateurs et les faibles celui d’accusés.

Par Youssouf Koné

Quelle est votre réaction ?

Like

1

Like

1

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0