Abdoulaye Maïga à l’ONU : Un discours de clarification

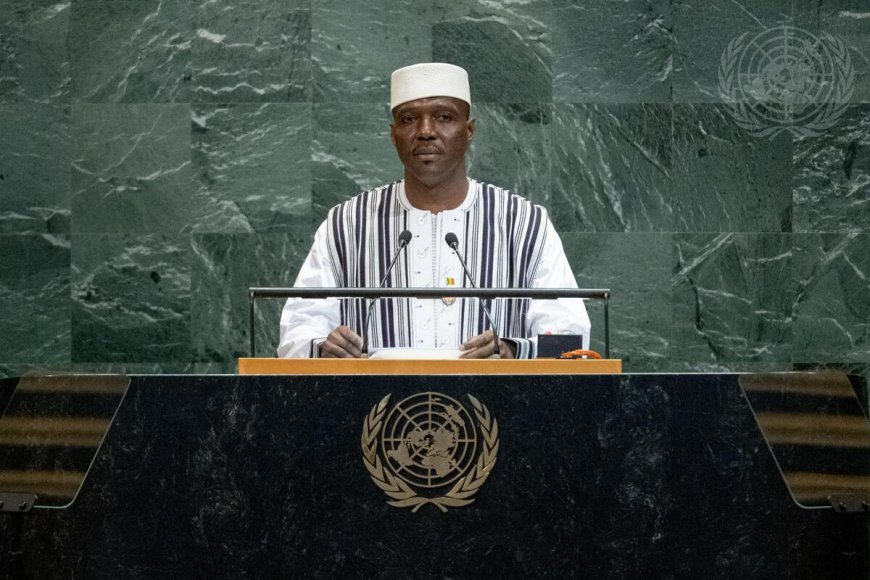

Le 26 septembre 2025, à la tribune de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Général de Division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, a prononcé un discours qui dépasse les codes de la diplomatie classique.

Ce n’était pas une simple allocution, c’était un manifeste, un acte de souveraineté et une déclaration de rupture. Le discours du chef du gouvernement s'articule autour de trois piliers majeurs qui signalent l'abandon du modèle de dépendance au profit d'une souveraineté totale.

À travers une rhétorique assumée et une dénonciation frontale des logiques impérialistes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger redéfinissent leur place dans l’ordre mondial. Le discours de clarification du Mali a constitué un moment de bascule dans la diplomatie régionale. Le Premier ministre a posé les fondations d’un projet panafricaniste assumé, fondé sur l’autonomie stratégique, la dignité politique et le développement endogène.

Algérie : une rupture diplomatique sans ambiguïté

Le Général de Division Abdoulaye Maïga a exprimé une rupture diplomatique sans ambage avec la junte algérienne, accusée de posture inamicale et de soutien indirect au terrorisme. Trois faits d’actualité récents ont été mis en exergue.

Le silence de Tinzaouatène : après une attaque terroriste contre les FAMa, planifiée à proximité de la frontière algérienne, Alger n’a ni réagi ni coopéré. L’Affaire du Drone : un drone malien abattu par l’Algérie, prétendument pour violation de l’espace aérien, alors que ses débris ont été retrouvés sur le territoire malien - une thèse qui «défie les lois de la physique». Le refus de la CIJ : Alger refuse de reconnaître la compétence de la Cour internationale de Justice, après le dépôt d’une requête malienne, une attitude interprétée comme la crainte d’être démasqué publiquement.

Face à ces manœuvres, la réponse du Mali est claire et martiale : «Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité». Le Mali se positionne ainsi comme un acteur résistant, porteur d'une logique de dissuasion régionale.

Rupture sécuritaire

Sur le plan sécuritaire, l’AES revendique une rupture stratégique : celle de l’auto-défense panafricaniste. L'orateur affirme avec force que l'AES est à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme, qualifié de «grave atteinte aux fondements mêmes de nos États». Les États membres ont mutualisé leurs efforts militaires, renforçant leurs capacités opérationnelles. Cette approche souverainiste, coordonnée et endogène produit des «résultats encourageants», validant le choix de l'autonomie face au retrait des forces internationales.

Cette dynamique est cependant entravée par une guerre hybride, dénoncée avec force. Le Premier ministre accuse explicitement des «sponsors étatiques étrangers» de soutenir les groupes terroristes pour des «motifs impérialistes». Deux États sont explicitement cités : la France, qualifiée de régime «nostalgique de la colonisation», et l’Ukraine, désignée comme l’un des «principaux fournisseurs de drones kamikazes» aux groupes terroristes.

Critique du multilatéralisme et appel à la refondation

Le discours du chef du Gouvernement exprime une désillusion profonde envers l’ONU, jugée passive face à l'injustice. L’orateur affirme que «si l’ONU continue à feindre l’ignorance, elle cessera d’être la somme du monde et deviendra le bras passif de l’injustice mondiale». Il appelle à une réforme urgente et indispensable de l'Organisation, insistant sur une meilleure représentativité africaine au Conseil de sécurité, conformément au Consensus d’Ezulwini et à la Déclaration de Syrte ; le retrait de la CPI : les pays membres de l’AES annoncent leur retrait immédiat du Statut de Rome, justifié par le rejet de l'instrumentalisation des droits humains à des fins politiques, au profit de mécanismes de justice endogènes ; une refondation des institutions économiques mondiales, saluant les BRICS comme une «alternative constructive» et appelant à rompre le cercle vicieux de la dette et du pillage des ressources

Une clarté stratégique et une responsabilisation durable

Le discours du Général Maïga, sur un ton martial, est foncièrement optimiste, car il repose sur une foi inébranlable dans la résilience malienne. La clarté stratégique est salutaire : souveraineté totale, rupture avec les tutelles historiques, et construction d’un modèle endogène. En affirmant que la solution est "coordonnée et endogène", le Mali s'engage dans une logique de responsabilité totale, plus durable que la dépendance.

L'adoption de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale, fruit du Dialogue Inter-Maliens, illustre cette volonté de bâtir une paix sur des fondations locales et des mécanismes endogènes, renforçant l'appropriation nationale du processus.

Le discours du Pm Maïga reste un acte sémiologique fort. Le terme "Confédération des États du Sahel" remplace systématiquement "Mali" dans les segments clés, traduisant une volonté de consolider un bloc politique régional capable de peser sur la scène internationale.

Le projet politique et économique communautaire

L'ambition est clairement affichée : devenir une "puissance régionale panafricaniste". Cette vision repose sur une stratégie globale et intégrée incluant sécurité, justice, et prospérité économique. La création de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement incarne cette volonté de développement endogène. L'AES insiste sur ses atouts indéniables - vaste territoire (2,8 millions de km²), population de 75 millions d'habitants, ressources minières et agricoles considérables - pour justifier le «choix de l'audace et de la souveraineté» comme la seule voie pour apporter de la valeur ajoutée aux économies sahéliennes et préserver la dignité des peuples.

Le Mali et l’AES ne demandent pas l’aumône. Ils appellent à la conscience. «La Confédération AES ne demande pas l’aumône. Elle appelle à la conscience». Ce message consacre l'AES comme un acteur autonome, résistant, et déterminé à bâtir un avenir fondé sur la dignité et la solidarité panafricaniste. L’actuelle dynamique, bien que risquée, est celle de l'émancipation et de la dignité panafricaine, transformant les défis en leviers d'innovation et de développement durable.

Khaly-Moustapha LEYE

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0