Pays de l’UEMOA : Une même monnaie, des destins très différents

Ils partagent le F CFA. Ils sont soumis aux mêmes règles de la Bcéao. Pourtant, quand on regarde la capacité des pays de l’Uémoa à financer leurs importations, les écarts sont vertigineux.

En 2024, certains frôlaient six à huit mois de couverture, tandis que d’autres peinaient à atteindre… un mois et demi. Mali et Burkina Faso vivent au bord de la rupture extérieure, quand la Guinée-Bissau ou le Sénégal disposent d’un matelas confortable. Dans une Union monétaire commune, c’est le paradoxe : même monnaie, mais vulnérabilités très différentes.

En 2024, couverture d’importation de la Guinée-Bissau était de 6,1 mois, contre 5 mois pour le Sénégal, 2,3 mois pour la Côte d’Ivoire et 2 mois pour le Burkina Faso. Pour ce qui concerne notre pays, le Mali, la couverture d’importation n’était que de 1,5 mois. Le Togo était à 1 mois contre 0,2 pour le Bénin !

"L’Union affiche une moyenne ‘correcte’ d’environ 4 mois, mais derrière la façade régionale, les réalités nationales sont contrastées", affirme un économiste. Pour lui, les écarts s’expliquent par les richesses exportées. "L’or, le cacao, le pétrole, le coton ou le poisson, chaque pays dépend de produits aux cours très volatils. A cela, il fait ajouter d’autres facteurs comme la facture des importations de carburant, denrées alimentaires, engrais ou équipements qui font gonfler la demande en devises", dit-il.

Pour ce qui concerne le Mali et de façon générale les pays du Sahel, entrent en ligne de compte des chocs spécifiques comme l’insécurité, les sanctions ou les fermetures de frontières aggravent la situation. Bref, la même monnaie ne signifie pas la même résilience économique, ajoute-t-il.

Pour notre interlocuteur, pour les pays qui ont moins de 2 mois de couverture d’importation, il faut redresser les comptes publics, mieux collecter l’impôt, réduire les dépenses improductives. Pour les "pays solides", c’est-à-dire avec plus de 5 mois de couverture d’importation, l’économiste leur suggère de "profiter du répit pour investir dans la diversification et lisser les chocs".

Mais, à l’aune de l’espace Uémoa, il suggère de "miser sur l’industrialisation, la transformation locale et une gestion collective plus efficace de la dette".

Pour ce qui concerne le Mali de façon spécifique, 2024 a été une année à hauts risques avec une couverture des importations d’à peine 1,5 mois au cours de l’année. "Mais en fin d’année, le Mali a connu un rebond à 4,5 mois, grâce à des financements exceptionnels (FMI, Banque mondiale, marché régional)", tempère-t-il.

Même si notre interlocuteur se félicite de la stabilité de nos réserves (autour de 300 millions USD), il les trouve encore "faible pour une économie de 22 millions d’habitants". Pour 2025, le Mali table sur une croissance de 5 %, portée par l’agriculture, le lithium et les services. La marge de manœuvre reste étroite. Le Mali dépend encore trop des bailleurs et des aléas extérieurs.

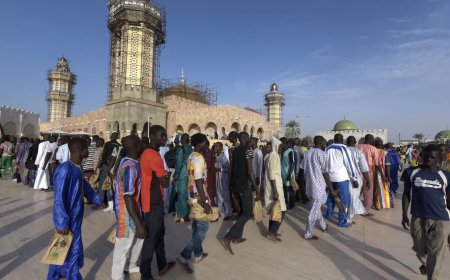

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa) est une organisation régionale créée en 1994 à Dakar et regroupant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Son objectif est de bâtir un espace économique intégré fondé sur un marché commun, une politique commerciale harmonisée et surtout une monnaie unique : le F CFA (XOF), émis par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bcéao) et arrimé à l’euro.

L’Uémoa s’est donnée pour mission d’assurer la convergence macroéconomique, de faciliter la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, et de renforcer la compétitivité des économies membres. Malgré des avancées notables en matière de stabilité monétaire et d’intégration financière, l’Union reste confrontée à des défis structurels : dépendance aux matières premières, vulnérabilités extérieures, disparités économiques entre pays, mais aussi insécurité et pressions sociales qui pèsent sur sa trajectoire d’intégration.

Alexis Kalambry

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

1

Hmmm

1

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0