Tribune libre : Médias sous influence et guerre de perception

Parmi les figures médiatiques les plus présentes dans le traitement de l’actualité sahélienne, deux noms reviennent avec insistance : Serge Daniel et Wassim Nasr.

Présentés comme des journalistes chevronnés, ils occupent une place centrale sur les antennes de France Médias Monde (RFI, France 24, TV5 Monde) et prétendent décrypter les dynamiques complexes du Mali et de la région.

Mais derrière cette posture d’expertise se cache une mécanique bien plus trouble : celle d’une guerre de l’information, où le récit devient une arme et la parole un outil de domination.

Serge Daniel et Wassim Nasr se présentent comme des journalistes et se veulent analystes. Mais à bien y regarder, ils sont les nouveaux visages d’une guerre médiatique insidieuse, où le verbe remplace la baïonnette et où l’antenne devient le cheval de Troie d’une influence étrangère qui ne dit pas son nom.

Il s'agit d'une entreprise désespérée de l'ex-colon français de recoloniser "ses" anciens territoires, jadis sous domination et aujourd'hui libérés et à jamais perdus. Définitivement !

Ce que nous vivons n’est pas seulement une bataille politique ou militaire, c’est une guerre de récits. Une guerre où les mots sont choisis pour diviser, pour orienter et pour affaiblir. Et dans cette guerre, certains journalistes ne sont plus des observateurs : ils sont devenus des acteurs, des agents d’influence, des relais d’une diplomatie déguisée.

Une neutralité de façade et un micro-arme

Serge Daniel n’est pas un simple reporter. Il est salarié de France Médias Monde, un groupe sous tutelle directe du ministère français des Affaires étrangères. Ses analyses, ses «exclusivités» et ses angles de traitement ne sont pas le fruit d’un travail de terrain neutre, mais d’un accès privilégié à des réseaux diplomatiques et de renseignement. Ses «selon mes sources» reposent sur un vaste réseau d’agents de renseignement interconnectés et reliés à des acteurs nationaux et des diplomates en mission encore présents sur le territoire national. Ce n’est pas du journalisme, c’est de la guerre psychologique.

Wassim Nasr, quant à lui, s’est spécialisé dans le commentaire sécuritaire. Mais ses interventions, souvent anxiogènes et orientées, participent à une stratégie de polarisation. En insistant sur les menaces et en surinterprétant les mouvements djihadistes, il contribue à installer un climat de suspicion et de division, au moment même où le Mali tente de reconstruire son unité et sa souveraineté.

Il ne s’agit pas de rejeter toute critique, mais de reconnaître les mécanismes de manipulation. De comprendre que certains micros ne sont pas neutres et que certaines caméras ne filment pas la vérité, mais la version utile à ceux qui veulent maintenir l’Afrique dans une dépendance intellectuelle et politique.

Une guerre de perception et le silence comme stratégie

Une guerre de perception est engagée. Elle reprend les éléments que nos journalistes locaux ou des vidéomans activistes diffusent pour se les partager avec des membres du réseau françafrique, via WhatsApp ou X, tout en veillant à mépriser le régime en place sous le vocable péjoratif de «junte». Dans ces limites, le ton est donné et le langage nécessaire au narratif est aiguisé en éléments de langage, cibles visées et impact recherché.

Pendant que le régime malien avance dans le silence, ces voix s’agitent. Ils parlent, se contredisent, spéculent sur la fin de vie de la Transition malienne et l'avortement du projet Confédéral AES. Mais ce vacarme médiatique ne fait que révéler leur impuissance. Face à cette agitation, le régime malien a choisi une posture radicalement différente : celle du silence stratégique. Pas de communiqué précipité, pas de justification publique. Juste des actes et un mutisme qui en dit long.

Et le silence du pouvoir, comme seule réponse à leurs gesticulations, est devenu une arme redoutable. Une posture qui a fait plus de ravages chez eux qu'ils ne comptaient sur leur stratégie pour rire jaune de la «junte». Leurs mots ont perdu leur poids, leur impact, leur crédibilité. Ce silence, loin d’être une faiblesse, est devenu une force. Il déstabilise les adversaires, expose leur nervosité et révèle leur dépendance au bruit médiatique.

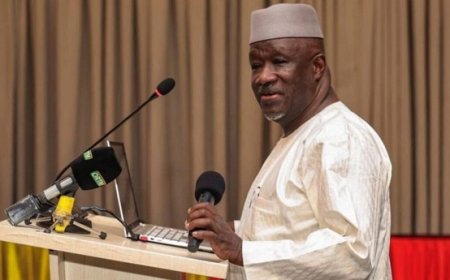

Quand Serge Daniel et Wassim Nasr brouillent les pistes des assauts contre la souveraineté malienne, c'est tout un peuple qui est dévasté intérieurement, mais dont le régime stable reste debout droit dans ses bottes, comme un Général Daoud Ali Mohamedine, le communicant informé et informateur officiel, voix attitrée de ministre de la Sécurité publique et de la protection civile. Malgré tout, le Mali avance. Et ceux qui le regardent avec mépris depuis Paris tremblent. Car leur empire médiatique s’effrite. Et leur parole, jadis sacralisée, est aujourd’hui contestée, démasquée, rejetée. Il est temps de le dire clairement : l’Afrique n’a pas besoin de porte-voix étrangers pour comprendre ses propres enjeux. Elle a besoin de journalistes libres, enracinés, responsables. Et elle a besoin de citoyens vigilants, capables de reconnaître la manipulation derrière le vernis de l’expertise.

La souveraineté ne se limite pas aux frontières ou aux institutions. Elle s’étend à l’information et à la manière dont un peuple se raconte à lui-même et au monde. Tant que nos récits seront dictés depuis l’extérieur, notre émancipation restera incomplète. Il est temps de reprendre la parole, de refuser les récits biaisés et de construire, enfin, une presse africaine forte, libre et pleinement souveraine. Des journalistes responsables...

KML

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0