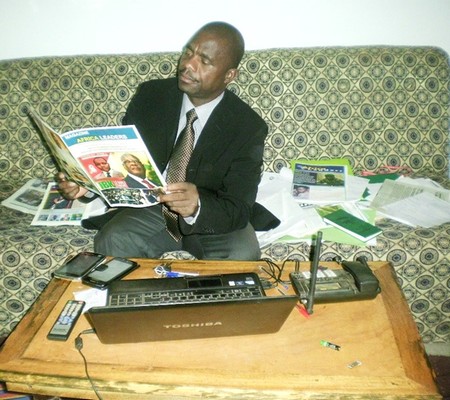

Dr. Brema Eli Dicko, sociologue -Université de Bamako : "L’insécurité renforce la méfiance entre les communautés"

Le vivre ensemble est l'un des traits les plus significatifs par lesquels on reconnaît la culture malienne. Les grands royaumes du passé l'ont jalousement gardé et entretenu et en ont fait le socle de notre stabilité.

Beaucoup de pratiques culturelles comme la « Sanakunya » ou la « jatiguiya » ont permis aux populations de vivre ensemble en paix, en cohésion et en harmonie malgré les différentes ethniques, religieuses et culturelles. Dans cette interview, Dr. Bréma Eli Dicko, sociologue et chercheur à l’université de Bamako fait ressortir ces pratiques culturelles en marge de la Journée internationale du vivre ensemble pour la paix. Entretien.

Mali Tribune : Quel est l’origine du vivre ensemble et quel est son objectif ?

Dr. Bréma Eli Dicko : Depuis la Première guerre mondiale, le monde traverse des crises profondes et multiformes. Face à ces bouleversements, les Nations Unies ont été créées en 1945 pour succéder à la Société des nations (SDN), avec pour mission principale de maintenir la paix et de promouvoir l'harmonie entre les peuples.

Tirant les leçons des nombreux conflits qui ont marqué l'histoire, l'Onu a décidé en 2017 de consacrer une Journée mondiale au "Vivre ensemble en paix". L'objectif est de célébrer la tolérance, la diversité et l'unité, en encourageant les individus à reconnaître ce qui les unit au-delà de leurs différences.

Comme le disait Amadou Hampâté Bâ, "la beauté d'un tapis réside dans la diversité de ses couleurs". Transposé à l'échelle humaine, ce principe nous rappelle que nos particularités culturelles, religieuses, ethniques ou raciales ne doivent pas nous diviser, mais plutôt enrichir notre humanité commune.

Dr. B. E. D. : Depuis treize ans, le Mali traverse une crise multidimensionnelle, à la fois sécuritaire, institutionnelle, politique et humanitaire. Célébrer cette Journée du vivre ensemble permet de rappeler aux Maliens que, malgré la diversité de leurs treize groupes ethniques, ils partagent un héritage commun.

Cet héritage puise ses racines dans les grands empires et royaumes qui ont façonné l'histoire du Mali. C'est un appel à se souvenir que le pays que nos ancêtres nous ont légué repose sur des valeurs de solidarité et de résilience. Nous avons le devoir de dépasser nos frustrations personnelles et nos égos pour reconnaître que chaque communauté a connu ses épreuves et ses sacrifices. C'est en dépassant ces différences que nous pourrons construire un avenir commun et sortir de cette situation difficile, unis dans la quête de paix et de stabilité.

Dr. B. E. D. : Parmi toutes les actions nécessaires pour construire un avenir meilleur, le premier est la prise de conscience. Le premier droit fondamental est celui de la vie. Autant j'existe, autant l'autre a le droit d'exister, quelles que soient les erreurs qu'on peut lui reprocher. Ensuite, chacun doit s'engager à son échelle. Il ne suffit pas de tout attendre des gouvernements, car sans l'implication des citoyens, leurs efforts restent limités. Comme le disait Kofi Annan, "la paix est avant tout un état d'esprit, elle naît dans l'esprit des hommes". C'est cette prise de conscience collective qui peut réellement mettre fin aux crises. Pour cela, nous devons encourager le dialogue, que ce soit au sein des familles, des quartiers, des villes ou à l'échelle nationale.

Les plateformes numériques et les réseaux sociaux offrent aujourd'hui des canaux puissants pour diffuser ce message, rappeler ce qui nous unit et souligner l'importance du vivre ensemble.

Mali Tribune : Aujourd’hui, le vivre ensemble à engendrer une crise inter-religion. Comment les différentes cultures et religions peuvent-elles enrichir la notion de vivre ensemble ?

Dr : B. E. D. : Au Mali, on trouve trois grandes traditions religieuses : l'islam, le christianisme et les croyances traditionnelles. Si les relations entre musulmans et chrétiens sont généralement pacifiques, des tensions peuvent néanmoins surgir au sein de chaque communauté en raison de divergences doctrinales.

Dans l'islam malien, par exemple, il existe quatre principaux courants, et certaines différences d'interprétation peuvent entraîner des désaccords, notamment lors des prêches du vendredi. Il est donc essentiel de rappeler que la foi est avant tout une affaire personnelle. Tous les prophètes ont existé et chacun doit chercher à comprendre son propre chemin spirituel sans jugement hâtif. De même, bien que les communautés chrétiennes semblent souvent plus unies, elles ne sont pas exemptes de ces défis. Plutôt que de pointer du doigt les autres, il est crucial de revenir à l'essence des enseignements religieux : l'amour du prochain, la tolérance, la maîtrise de soi et la paix intérieure. En cultivant ces valeurs, nous pourrons renforcer l'harmonie et la cohésion sociale.

Dr. B. E. D. : Les traditions maliennes, comme la parenté à plaisanterie (sinankunya), jouent un rôle central dans la reconstruction du lien social. Elles renforcent l'identité collective en rappelant les liens historiques et culturels partagés, transcendant les divisions ethniques et régionales. De plus, elles offrent un mécanisme de régulation sociale unique, en désamorçant les tensions par l'humour et l'autodérision, limitant ainsi les risques de violence. Elles favorisent également la tolérance et le respect mutuel, en rappelant que la diversité culturelle est une richesse, et non une faiblesse. Enfin, ces traditions sont précieuses pour la réconciliation post-conflit, en réaffirmant les liens ancestraux et les valeurs partagées, essentielles pour restaurer la cohésion sociale et construire une paix durable.

Dr. B. E. D. : Tout d'abord, l'insécurité persistante, alimentée par les groupes armés et les conflits intercommunautaires, fragilise les liens sociaux et renforce la méfiance entre les communautés. Cette violence crée un climat de peur et d'incertitude qui rend difficile toute tentative de réconciliation. Ensuite, les tensions économiques et sociales exacerbent les divisions. La rareté des ressources, l'accès inégal aux services de base et la marginalisation économique de certaines régions créent des frustrations qui peuvent dégénérer en conflits. Par ailleurs, l'érosion des valeurs culturelles et des mécanismes traditionnels de médiation, comme la parenté à plaisanterie, affaiblit les structures locales de régulation des conflits, réduisant ainsi les opportunités de dialogue. Le manque de confiance envers les institutions étatiques, souvent perçues comme distantes ou partiales, freine les efforts de réconciliation.

Pour restaurer le vivre ensemble, il est donc essentiel de rétablir cette confiance, renforcer la justice sociale et promouvoir des initiatives locales de dialogue et de coopération.

Dr. B. E. D. : Tous les Maliens, qu'ils vivent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ou au centre, ont souffert des conséquences de l'insécurité, que ce soit à l'intérieur du pays ou au-delà de ses frontières. Chaque citoyen, d'une manière ou d'une autre, a ressenti l'impact de cette crise.

Il est temps, aujourd'hui, de se ressaisir. Plutôt que de chercher à savoir qui a raison ou qui a tort, il faut accepter que ce qui est passé est passé, comme de l'eau déjà versée. L'essentiel est de comprendre que chacun a un rôle à jouer pour rétablir la paix et apaiser la situation.

En prenant cette responsabilité collective, nous pourrons reconstruire un Mali plus uni et résilient.

MICRO-TROTTOIR: Ce que les Bamakois pensent de cette Journée

Sofiane (étudiante) :

"Pour moi, cette Journée est essentielle, surtout dans un monde aussi divisé. Elle nous pousse à réfléchir sur notre manière de vivre ensemble."

"Je trouve que c'est une belle initiative. Nous avons tous besoin de moments pour nous rappeler l'importance de l'harmonie et du respect mutuel."

"Je pense que c'est l'occasion de rappeler que la paix commence par les petites actions du quotidien."

Ahmed (chauffeur de taxi) :

"C'est bien, mais il faut que cela se traduise par des actes concrets, pas juste des discours."

"Je trouve que c’est super important, surtout pour sensibiliser les plus jeunes à la tolérance."

À travers ces témoignages, il apparaît que le vivre-ensemble au Mali est bien plus qu'un concept : c'est une réalité profondément ancrée dans la culture et le quotidien. Malgré les crises, les Maliens continuent de démontrer leur capacité à coexister harmonieusement, unis par des traditions séculaires de respect et d'entraide.

Dossier réalisé par

Maïmouna Keita

(Stagiaire)

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0